○むつ市広報広聴活動事務取扱規程

平成24年4月26日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市広報広聴活動規則(平成24年むつ市規則第38号。以下「規則」という。)第18条の規定により、市が行う広報広聴活動について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(1) コンテンツ 市ホームページの構成に必要な一切の情報をいう。

(2) 地域ポータルサイト 下北郡内の市町村及び横浜町が連携して運営するウェブサイトをいう。

(ホームページ管理責任者)

第3条 市ホームページのコンテンツを適正に管理し、かつ、円滑に運用するため、ホームページ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くこととし、管理責任者には、市長公室長をもって充てる。

2 管理責任者は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市ホームページの管理及び運営に関すること。

(2) コンテンツ作成に関する調整、指導及び助言に関すること。

(3) 市ホームページのアクセシビリティに関すること。

(4) 市ホームページの維持管理に必要な知識及び情報の提供並びに人材育成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市ホームページの運用に関すること。

(ホームページコンテンツマネージャー)

第4条 市ホームページに掲載するコンテンツを適正に管理するため、ホームページコンテンツマネージャー(以下この条において「マネージャー」という。)を置くこととし、マネージャーには、所属長が指名した職員をもって充てる。

2 マネージャーは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市ホームページを活用した所管事務の積極的な情報提供に関すること。

(2) 所管事務の市ホームページコンテンツの作成、修正及び削除に関すること。

(3) 市ホームページの作成、修正、削除及び閲覧件数の統計を取ること。

(4) 他の団体及び個人との接続に関すること。

3 マネージャーは、知的所有権(著作権等をいう。)に配慮し、既存の情報を利用する場合には、著作権者等の許可を得なければならない。

4 マネージャーは、コンテンツの内容表現について次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 携帯情報端末で閲覧できる表示形式を選択すること。

(2) 利用者に不快感を与える表現を用いないこと。

(3) 利用者の視点に立ったレイアウトとすること。

(4) 理解の促進につながる画像及び図版を用い、利用者に見やすい表現とすること。

(5) 統計等の二次利用が見込まれるものは、需要に応じた形態とすること。

(6) 平易な言葉づかいに努め、法律用語、専門用語等を用いる場合は説明を付す等わかりやすくすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、表現方法の詳細については、広報紙に準じて作成すること。

(8) 視覚障害者のための音声変換ソフトの使用を考慮し、次に掲げる事項を遵守すること。

ア すべてのページにタイトル情報を付与すること。

イ すべての画像リンクにテキストデータを付与すること。

ウ その他ホームページのアクセスについて配慮し、必要な措置を講ずること。

5 マネージャーは、利用者の利便性向上のため、他のマネージャーと共同してコンテンツの提供に当たることができる。

6 マネージャーは、コンテンツの提供時期について次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 情報の掲載に当たっては、募集期間又は実施期間を考慮し、掲載期間を定め、情報の掲載、更新又は削除を行うこと。

(2) 情報の掲載に当たっては、他の媒体との連携を図るため市長公室と協議すること。

7 マネージャーは、新たにコンテンツを作成又は更新する場合において、地域ポータルサイトとのリンクが必要なときは、管理責任者が別に定める方法により、管理責任者から、その承認を受けなければならない。

(市ホームページのリンク)

第5条 市ホームページから接続できる団体又は個人のホームページは、次の各号のいずれかに該当するものが作成したものとする。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 公共的団体等

(3) 市が全額出資している法人

(4) むつ市公式ホームページ広告掲載要綱(平成20年むつ市告示第104号)に基づき広告掲載の承認をした法人・団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者にとって有益であると市長が認める団体で、管理責任者が承認する団体又は個人

2 団体又は個人のページからの市ホームページへの接続は、行政運営に支障のない限り制限しない。ただし、市ホームページのトップページに接続しなければならない。

(エフエム放送)

第6条 市は、エフエムむつに次に掲げる放送業務を依頼するものとする。

(1) 定期番組放送(むつ市広報タイム) おおむね1日に3回、5分間ずつ行う市の依頼による情報の放送

(2) 不定期情報放送 随時行う市の依頼による各種の不定期な情報の放送

(3) 緊急防災放送 災害時又は緊急時に行う市の依頼による災害情報の放送

(出前講座の実施)

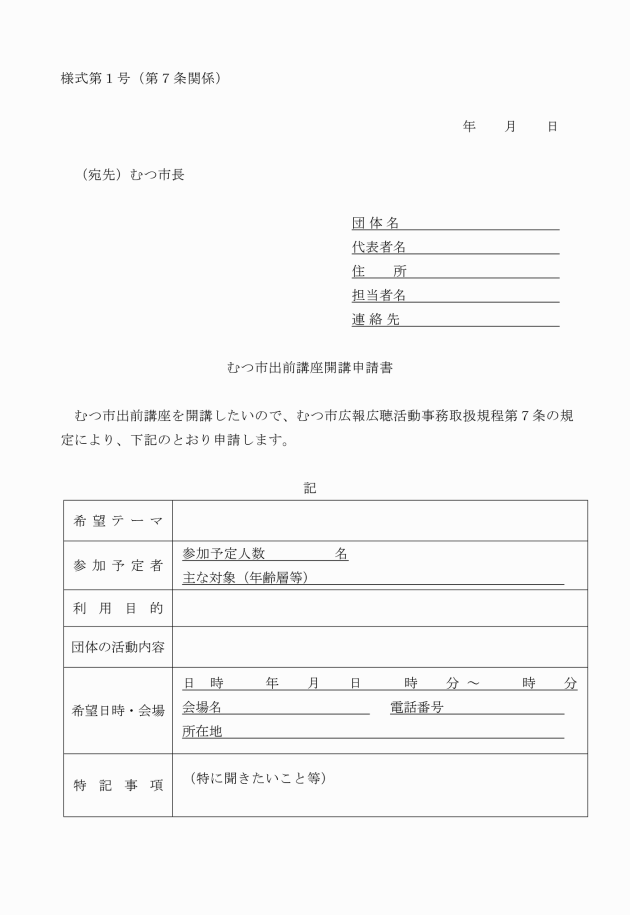

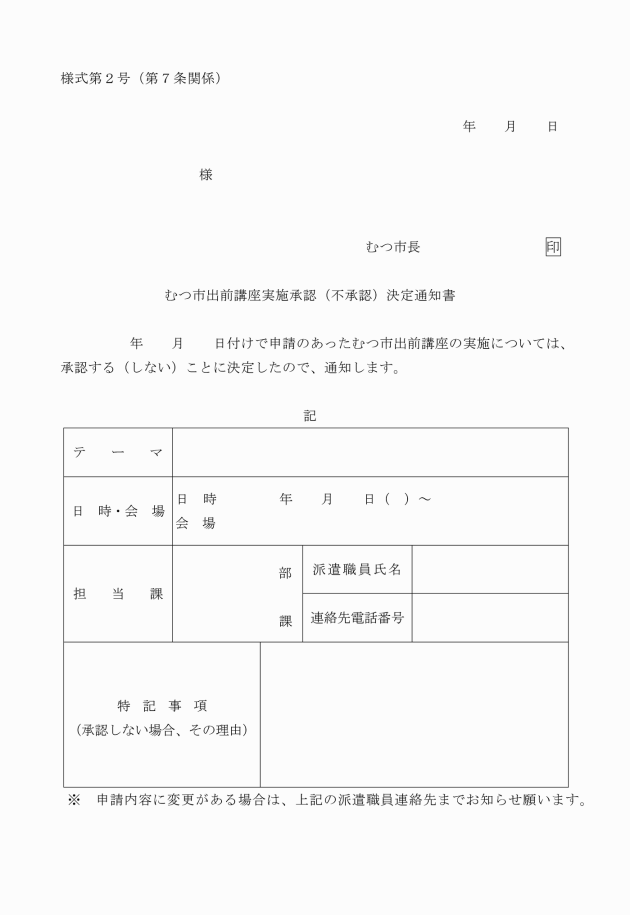

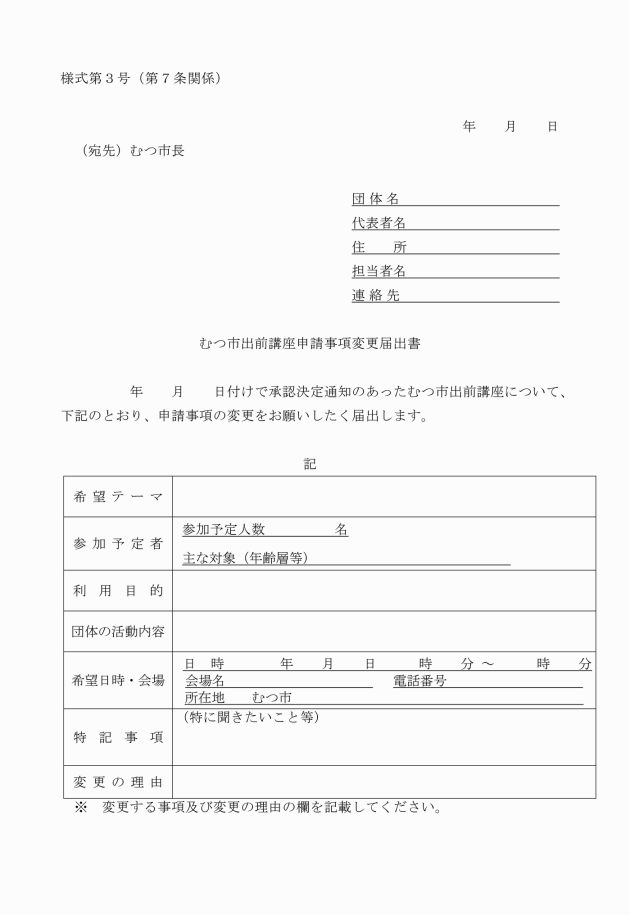

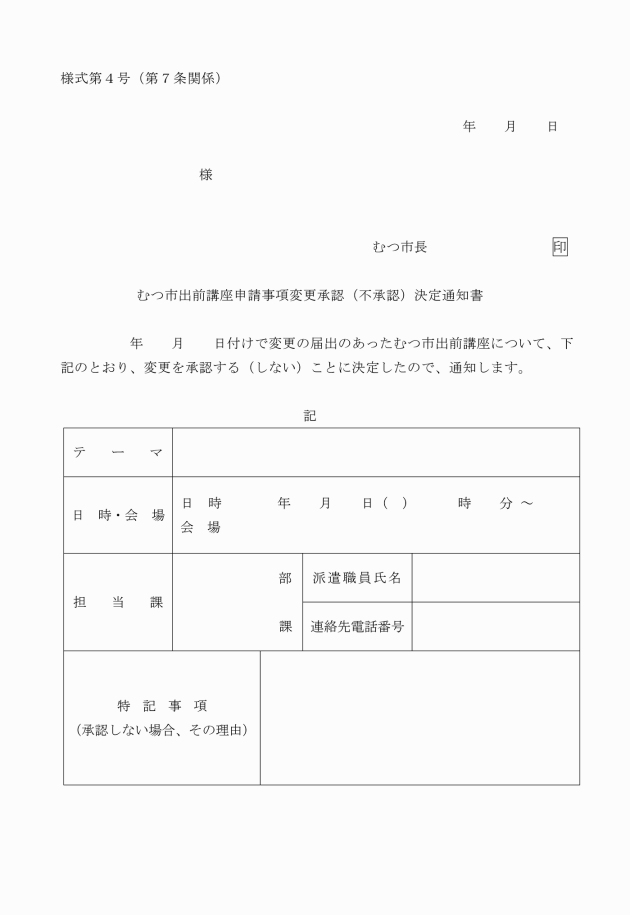

第7条 出前講座を開講しようとする市民団体等の代表者(以下この条において「申請者」という。)は、出前講座を開講しようとする日の14日前までに、市長に対し、むつ市出前講座開講申請書(様式第1号)により、申請しなければならない。

2 出前講座の会場は、申請者が確保するものとする。

4 市長は、前項の規定により、出前講座の実施の決定をした場合において、申請者から出前講座の中止の申出があったとき又は出前講座を行う集会等が前項の規定による出前講座の実施の決定をした後において、規則第7条第2項各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、当該出前講座の実施の決定を取り消すことができる。

7 職員を出前講座の講師として派遣するために要する費用(資料の作成に要する費用を含む。)は、市が負担する。ただし、次に掲げる受講に要する費用は、申請者の負担とする。

(1) 会場借上料(当該施設の備品使用料を含む。)

(2) 講座に必要な原材料等の費用

(3) 有償の資料代

8 出前講座の実施の承認及び申請した事項の変更に係る事務は、講師として派遣する職員が所属する課等において処理する。

(市民相談の処理)

第8条 相談員は、市民相談の申出があったときは、速やかに相談室に赴き、市民相談に係る事情を聴取し、事案を適切に処理しなければならない。ただし、必要に応じて関係する課等の職員に出席を要請し処理するものとする。

2 相談員は、市民相談の申出を受けた場合において即時に回答できないときは、その理由を説明し、期限を定めてその処理の結果を書面により回答するものとする。

3 相談員は、特に重要と認める市民相談については市長、副市長、関係部課長等と、2以上の部、課若しくは室又は執行機関にわたる市民相談については関係部課長等とそれぞれ協議して処理しなければならない。

4 相談員は、市民相談を受けた事項について対処することができないときは、その理由を懇切に説明し、市民の納得が得られるよう努めなければならない。

5 相談員は、市民相談の内容が国、県又は他の機関において処理することが適当であると認めるときは、その旨を説明し、適切なあっせんをするものとする。

(市民相談の記録、報告等)

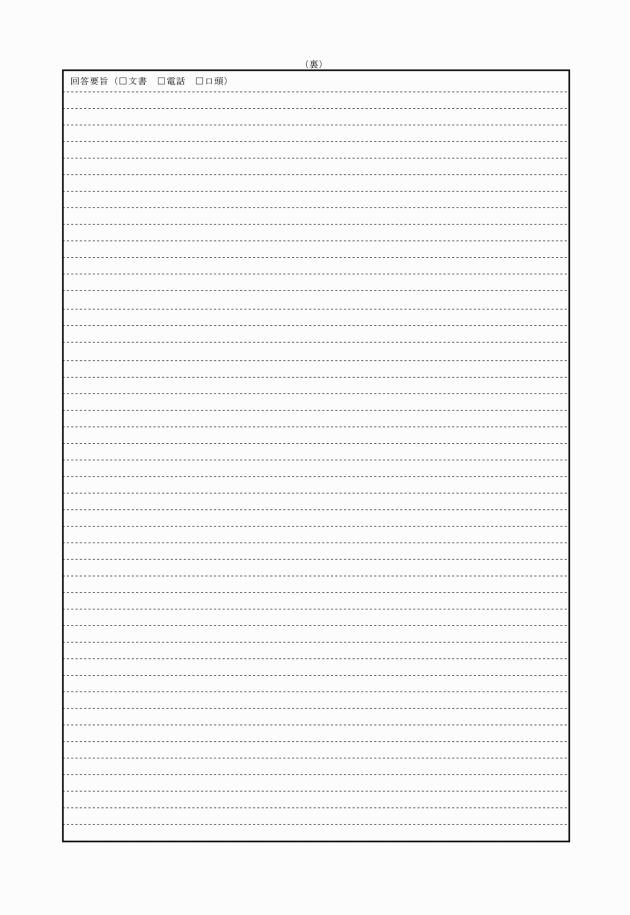

第9条 相談員は、市民相談を受けたときは、市民相談カード(様式第5号)に必要な事項を記入し、市民連携課長、管理課長又は総合課長(以下この条において「市民連携課長等」という。)に提出しなければならない。

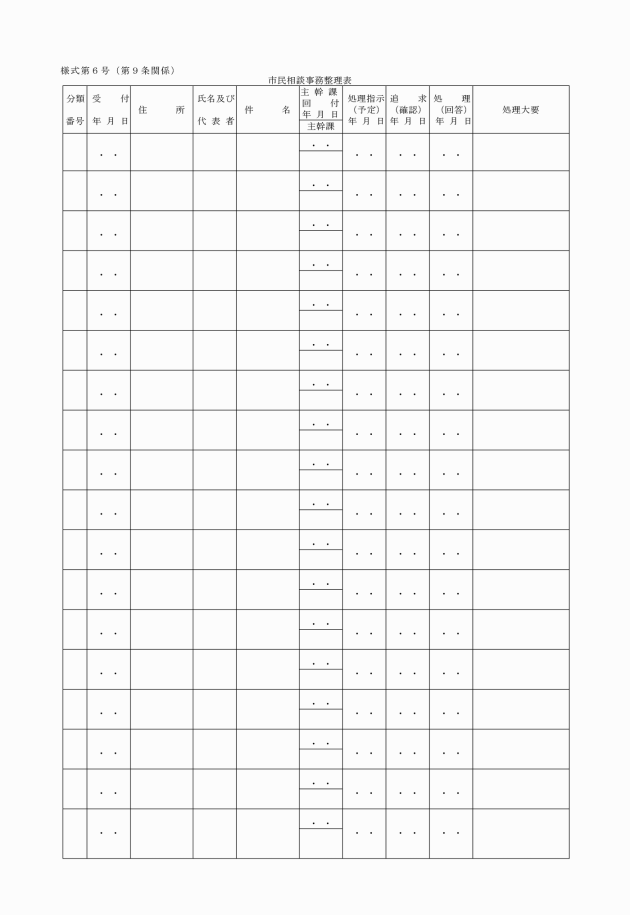

2 市民連携課長等は、市民相談があったときは、市民相談事務整理表(様式第6号)にその処理状況を記録しなければならない。

3 市民連携課長等は、市民相談に係る事務を迅速に処理するため、各部課等の連絡及び調整に当たるものとする。

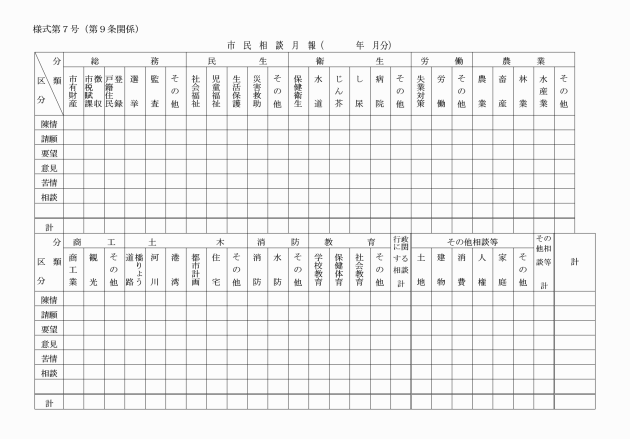

4 市民連携課長等は、毎月の市民相談の状況について、市民相談月報(様式第7号)を作成し、市長に供覧するとともに、各関係部課長に回覧しなければならない。

(お出かけ市長室の実施)

第10条 お出かけ市長室の開催に係る広報は広報紙及び市ホームページを活用するものとし、参加の申込みはファックシミリ、郵送、電話又は電子メールによるものとし、申込時に氏名、住所、事業所名、電話番号、質問事項の有無等の事項を確認するものとする。

2 お出かけ市長室の開催に伴う市の出席者は、原則として、次のとおりとする。

(1) 市長、政策推進部長、政策推進部次長及び市民連携課長

(2) あらかじめ申込みを受ける出席者の質問事項に応じて関係部長又は関係部長が指名する職員

(3) 川内地区、大畑地区又は脇野沢地区での開催の場合は、分庁舎所長

3 お出かけ市長室は、原則として、公開するものとし、必要に応じエフエムコミュニティ放送の公開録音を行うものとする。

4 会場で提起された意見及び市の回答は、広報紙及び市ホームページで公表する。

(市民政策提案制度の提案方法等)

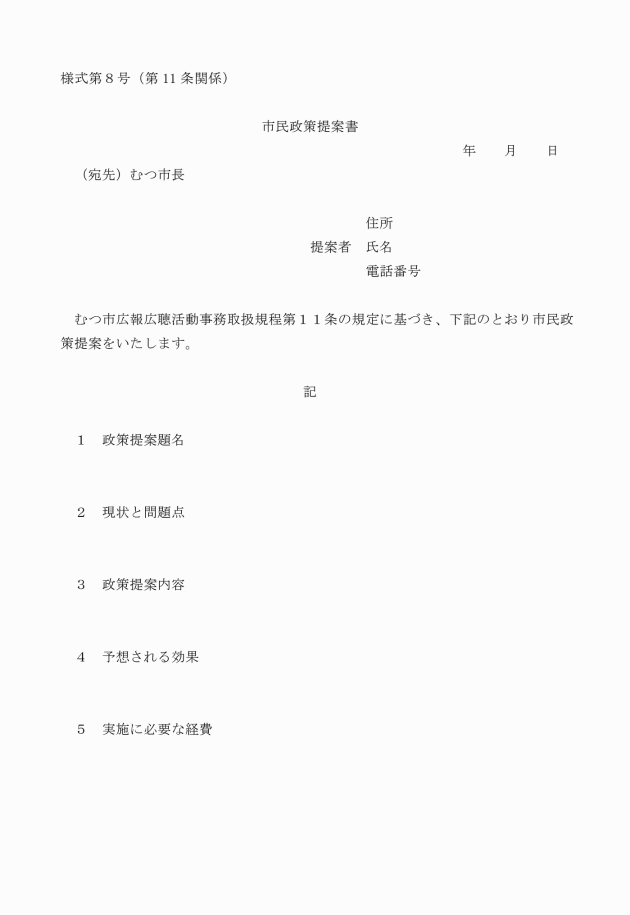

第11条 政策提案、事業提案、条例制定提案等をしようとする者は、市民政策提案書(様式第8号)に住所及び氏名(団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)を記入の上、市長に提出するものとする。

2 市長は、提案された内容(次条において「提案政策」という。)を公表し、市民から意見を求めることができる。

(提案政策の採否及び実施)

第12条 市長は、提案政策の採否を決定し、その結果を書面で提案した者に通知するものとする。

2 市長は、前項の採否の結果について、市民に公表するものとする。

3 市長は、採用を決定した提案政策に係る事業を実施する担当課を定め、事業の実施に必要な措置を講ずるものとする。

4 事業を実施する担当課は、当該事業の実施状況及び効果について、市長に報告するとともに、市民に公表するものとする。

5 市民政策提案に関する全ての権利及びその効果は、市に帰属するものとする。

(パブリックコメントの実施)

第13条 市長は、パブリックコメントの対象となる政策(以下この条において「対象政策」という。)を策定しようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、広報紙及び市ホームページで周知するとともに、市長が指定する場所での縦覧及び配布の方法により、積極的に対象政策の公表に努めるものとする。

2 市長は、前項の規定により対象政策を公表するときは、その案の概要と作成した趣旨、目的、背景等についての説明を加えるとともに、わかりやすい関係資料を公表する等、市民が内容について十分理解できるよう努めるものとする。

3 市長は、意見の提出に必要な期間を勘案し、30日以上の意見の提出期間を設けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、その期間を15日以上に短縮することができる。

4 意見の提出方法は、郵便、電子メール、ファクシミリ又は市が指定する場所への書面の提出のほか、市長が定める方法によるものとする。

5 意見を提出しようとする者は、意見を提出する際に、個人にあっては住所及び氏名を、法人その他の団体にあっては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明記するものとする。

6 市長は、提出された意見を考慮して対象政策の策定の意思決定を行うものとする。

7 市長は、前項の規定により意思決定を行ったときは、意思決定後の対象政策、提出された意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表し、案を修正したときはその修正の内容を公表するものとする。

10 市長は、毎年1回、過去1年間におけるパブリックコメント制度の実施状況を公表するものとする。

(ワークショップの開催)

第14条 ワークショップを開催する場合は、幅広い層の市民の参加が得られるよう開催日時、開催場所及び議題を選定するものとし、相当の期間を設けて参加者を募集しなければならない。

2 ワークショップの開催に当たっては、議題、作業内容及び実施回数の設定並びにファシリテータの選任を適切に行うことで、参加者の誰もが自由に意見を述べ、議論をすることができる環境を確保し、参加者の意見の方向性を適切に見いだすよう努めなければならない。

3 市は、ワークショップを開催したときは、開催記録を作成し、これを公表しなければならない。ただし、開催記録に非公開情報を含む場合は、この限りでない。

4 前項の開催記録には、次に掲げる事項を記載するとともに、市民に配布した資料があるときは、これを添付するものとする。

(1) ワークショップの対象とする施策の内容

(2) 開催日時及び開催場所

(3) 議題

(4) 参加者数

(5) 意見交換の概要

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(メールモニター制度)

第15条 メールモニター制度はあらかじめ登録した者にアンケートメールを配信し、その回答により市民の評価又は意向を把握するものとする。

2 アンケートは、必要の都度登録者へ配信するものとし、得られたアンケートの結果は、市ホームページ等で公表するものとする。

3 アンケートは、各所属長がその内容を決定し、アンケート結果を施策又は事業に反映するよう努めなければならない。

(市民満足度調査の内容)

第16条 市民満足度調査は、市の施策及び事業に関する市民の満足度及び重要度について市民にアンケート回答を依頼することにより調査するものとし、調査対象者は、市内に住所を有する18歳以上の者から無作為抽出するものとする。

2 調査対象者数については、調査の精度を勘案し、別に定めるものとする。

3 調査項目については、総合経営計画に掲げる施策項目を基に定めるものとする。

4 市長は、調査の結果について、広報紙等で公表しなければならない。

(1) 市ホームページ又は電子メールによるもの 市民連携課

(2) 複数の市民又は各種団体から書面により市長宛てに提出された要望書で、その内容が複数の課にわたるもの 市民連携課

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 原則として、その内容に関する業務を所管する課(以下「所管課」という。)

2 職員は、市民の声を受け付けるときは、あらかじめ、当該市民の声を申し出る者に対して、当該市民の声及びその処理の結果について、規則第16条第2項の規定により公表するものであることを説明するものとする。

3 所管課は、市民の声を受け付けたときは、必要な事項を市民の声システムに入力し、登録するものとする。

4 市民連携課は、市民の声を受け付けたときは、必要な事項を市民の声システムに入力し、登録の上、所管課に対し、回答文の作成又は所管課による対処を依頼するものとする。

5 所管課及び市民連携課以外の課が市民の声を受け付けたときは、必要な事項を市民の声システムに入力し、登録の上、市民連携課へ通知するものとする。この場合において、市民連携課は、所管課に対し、回答文の作成又は所管課による対処を依頼するものとする。

6 所管課は、市民の声を受け付けたとき又は回答文の作成若しくは所管課による対処を依頼されたときは、適切に処理するとともに、その処理の状況を市民の声システムに入力し、登録するものとする。

7 前項の処理は、調査に相当の時間を要する場合その他事務処理上やむを得ない事情がある場合を除き、当該市民の声を受け付けた日の翌日から起算しておおむね14日以内にしなければならない。

8 第6項の処理に当たっては、専門用語等を用いる場合は説明を付す等できる限り分かりやすい表現を用いるよう努めなければならない。この場合において、その処理に相当の時間を要するときは、市民にその旨を説明し、必要に応じて経過報告をするものとする。

9 職員は、市民の声の事務処理上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより適正に取り扱わなければならない。

10 市民連携課長は、必要があると認めるときは、市民の声の処理の状況について、各課の長に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

11 市民連携課長は、受け付けた市民の声の処理の状況を取りまとめ、市長に報告するものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、広報広聴活動に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(むつ市公式ホームページ運営規程及びむつ市公式ホームページ運営の基準を定める要領の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) むつ市公式ホームページ運営規程(平成20年むつ市訓令甲20号)

(2) むつ市公式ホームページ運営の基準を定める要領(平成20年むつ市訓令甲第21号)

附則(平成26年3月31日訓令甲第10号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月23日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月7日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。