○むつ市介護保険条例施行規則

平成14年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及びむつ市介護保険条例(平成12年むつ市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

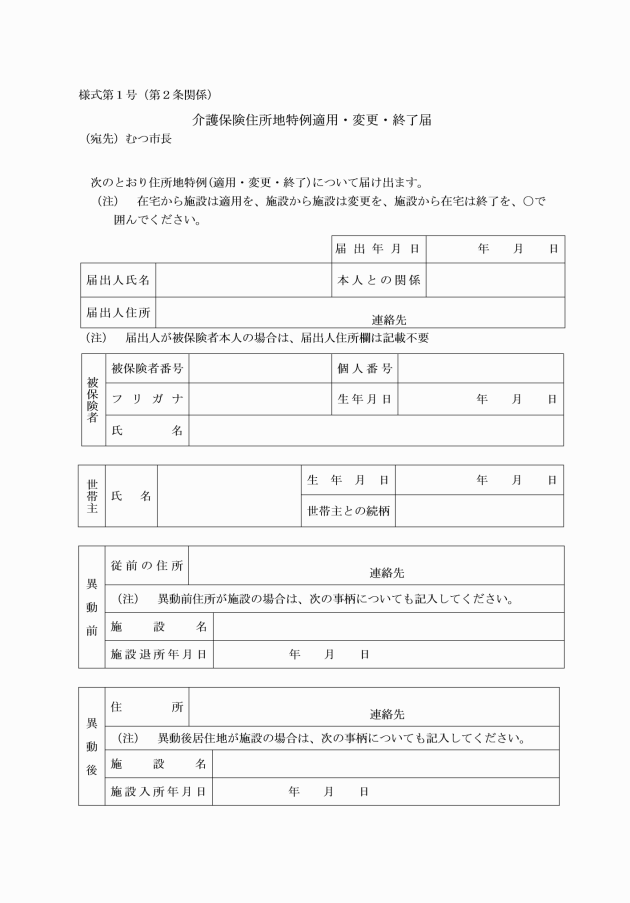

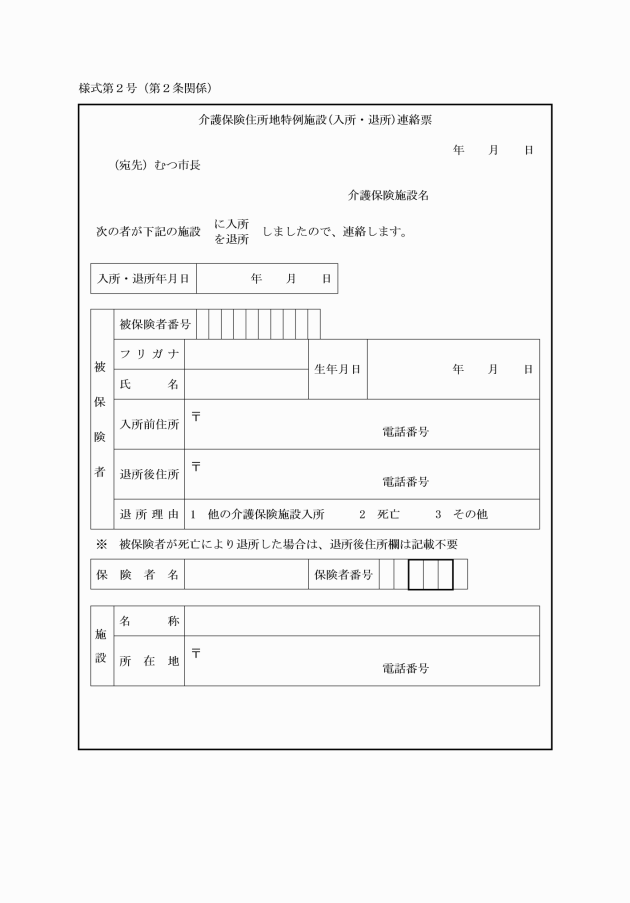

(住所地特例対象施設に入所・退所の者に関する連絡)

第2条 省令第25条の規定による住所地に関する届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第1号)によるものとする。ただし、法第11条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。

2 住所地特例対象施設は、被保険者が法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当したとき、又は法第19条第1項の規定による要介護認定の結果、要介護から要支援又は非該当に変更となったときは、介護保険住所地特例施設(入所・退所)連絡票(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

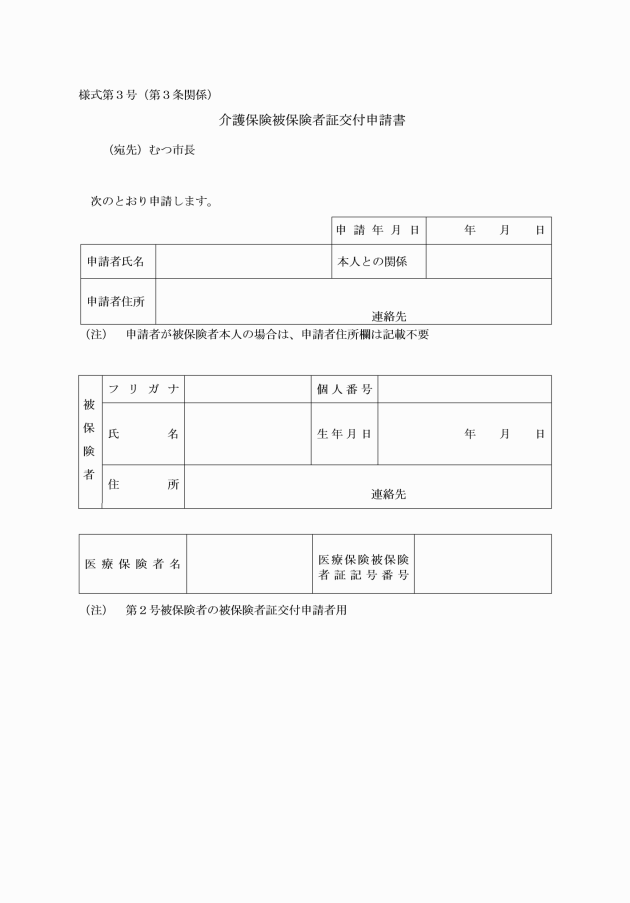

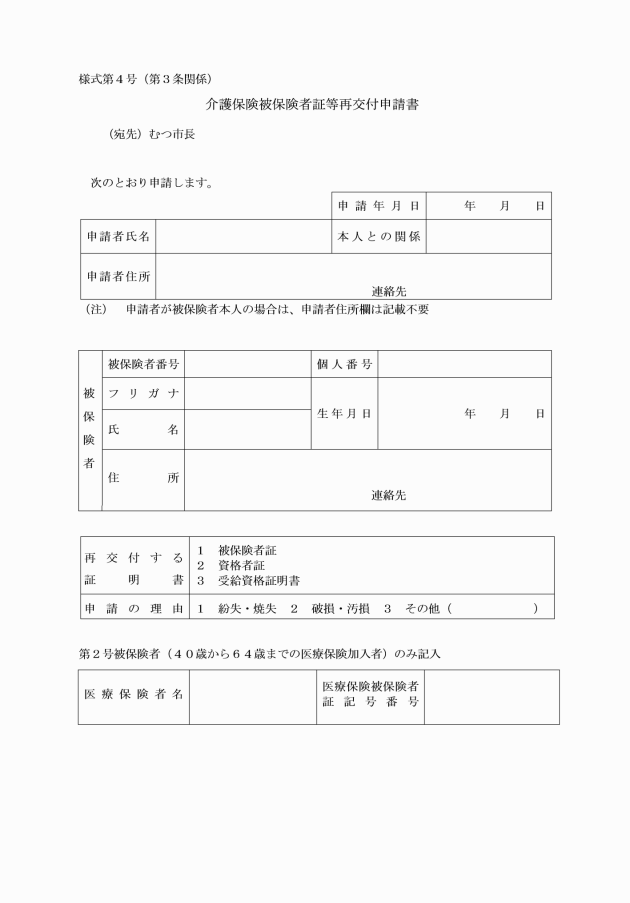

(被保険者証の交付申請等)

第3条 省令第26条第2項の規定による被保険者証の交付の申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。

2 省令第27条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

第4条 削除

(要介護認定及び要支援認定の申請等)

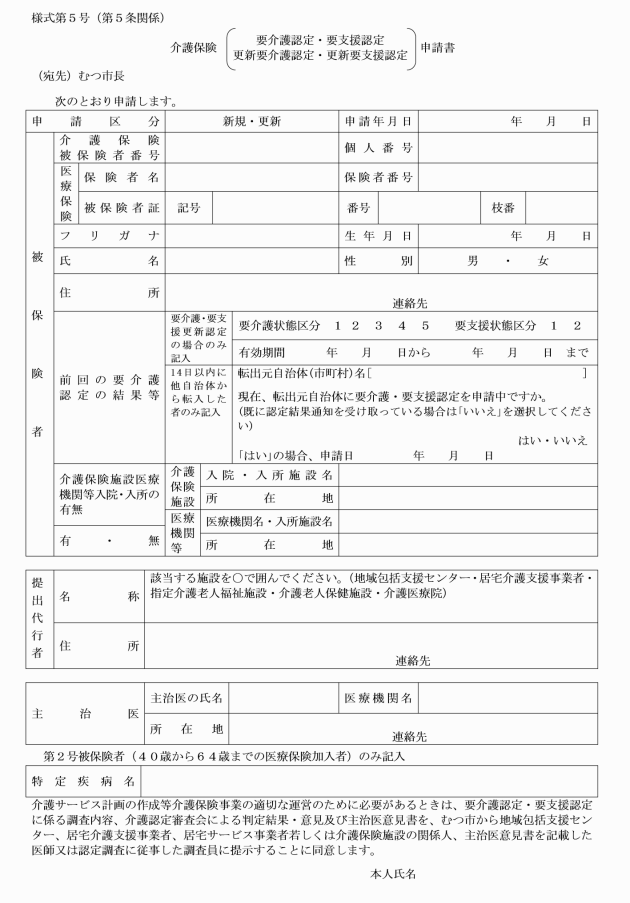

第5条 省令第35条の規定による要介護認定の申請又は省令第49条の規定による要支援認定の申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定・更新要介護認定・更新要支援認定)申請書(様式第5号)に、第1号被保険者にあっては、被保険者証を添えて行うものとする。

2 省令第40条の規定による要介護更新認定の申請又は省令第54条の規定による要支援更新認定の申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定・更新要介護認定・更新要支援認定)申請書に、被保険者証を添えて行うものとする。

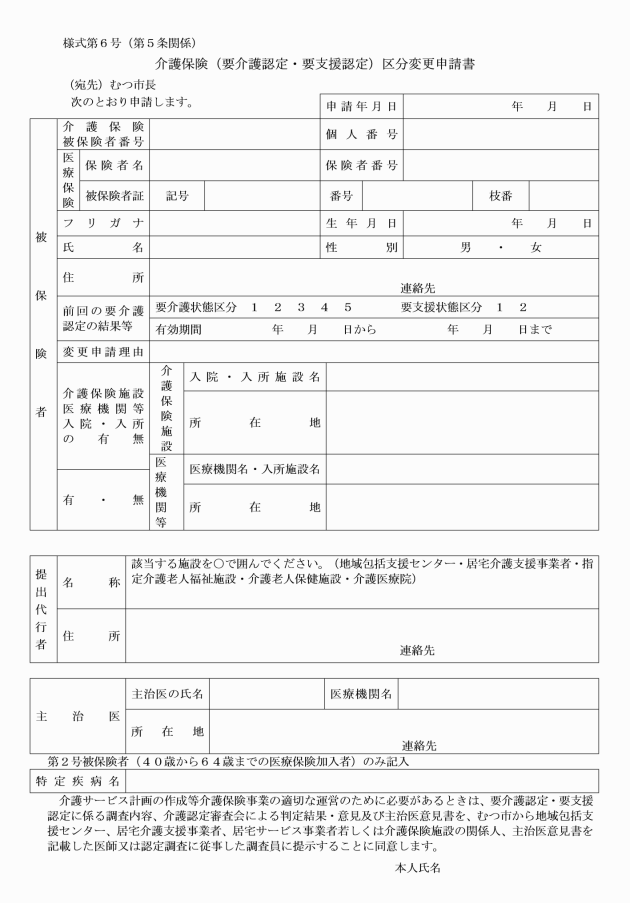

3 省令第42条の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請又は省令第55条の2の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定)区分変更申請書(様式第6号)に、被保険者証を添えて行うものとする。

(主治医意見書)

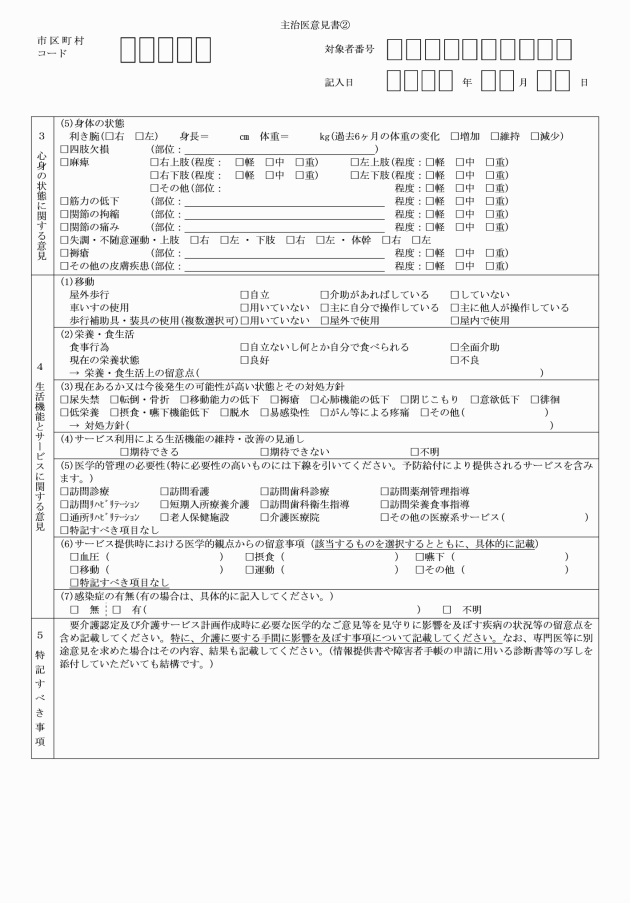

第6条 法第27条第3項の規定により主治医に意見を求めるときは、主治医意見書(様式第8号)によるものとする。

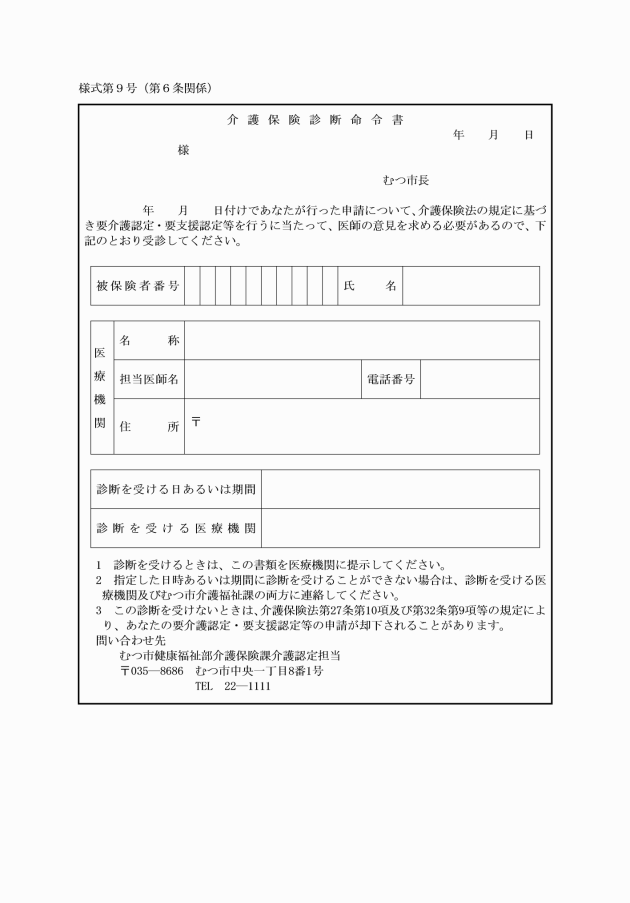

2 法第27条第3項ただし書の規定により医師であるものの診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第9号)を主治医意見書に添付して行うものとする。

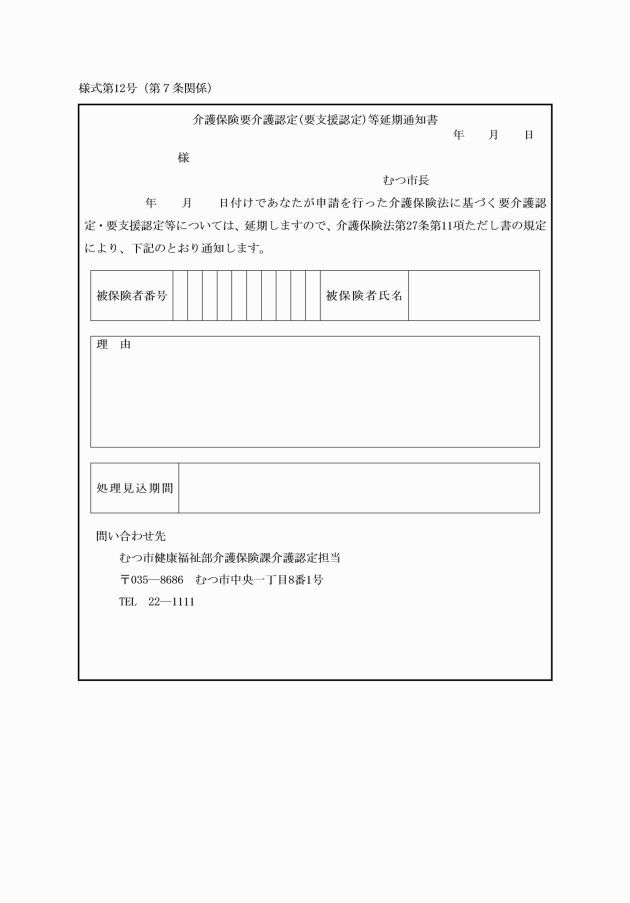

2 法第27条第11項ただし書(法第29条第2項及び第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定による処理見込期間及びその理由に係る通知は、介護保険要介護認定(要支援認定)等延期通知書(様式第12号)によるものとする。

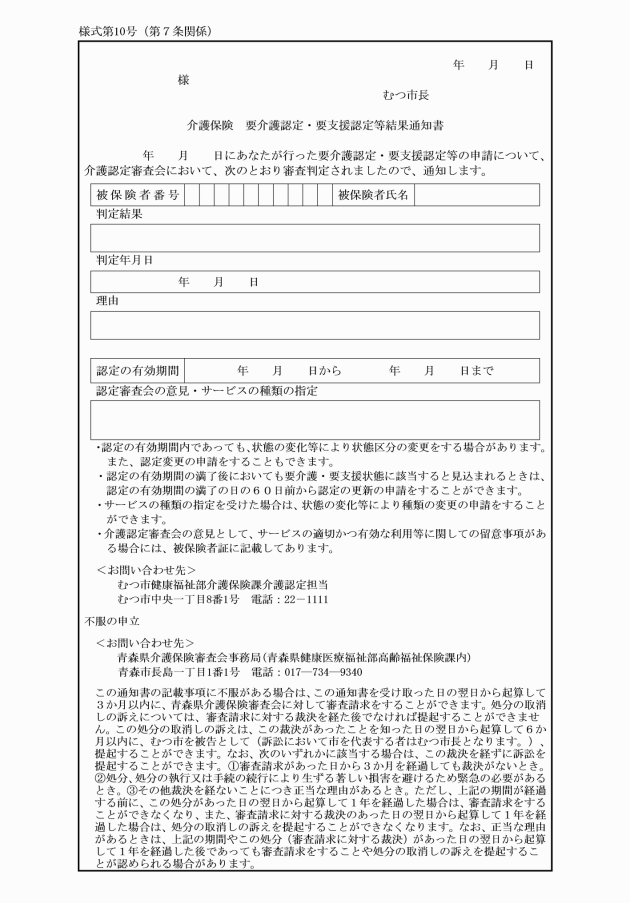

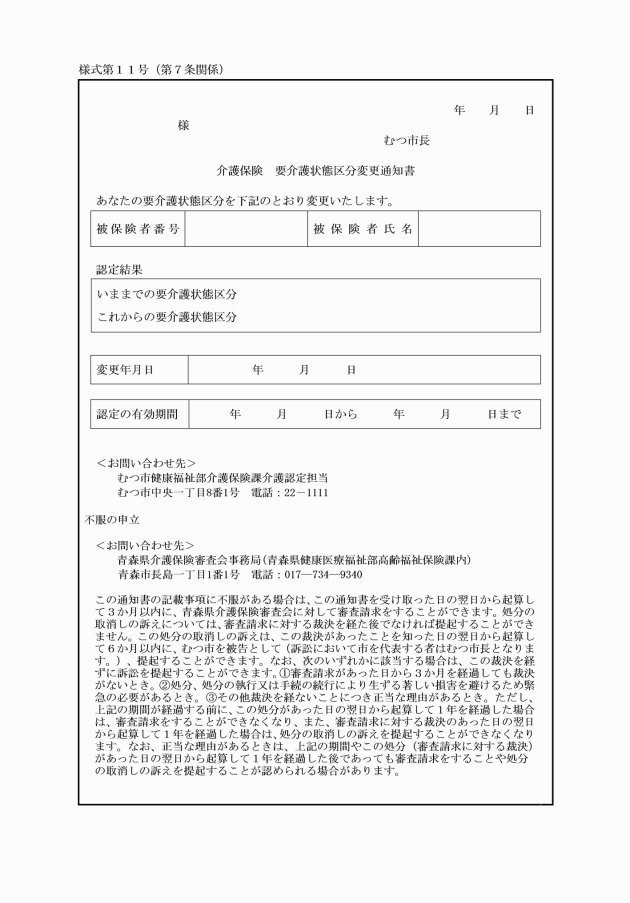

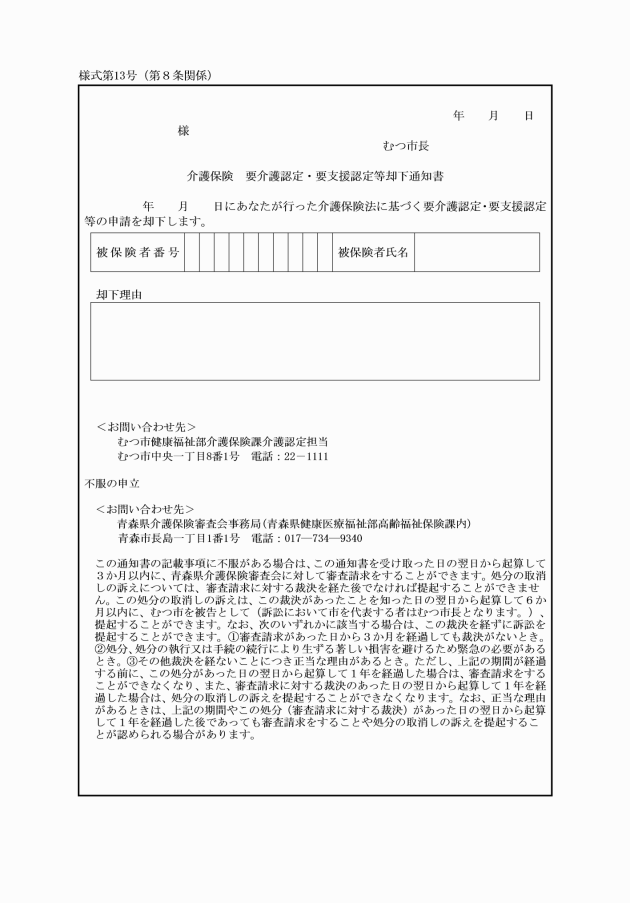

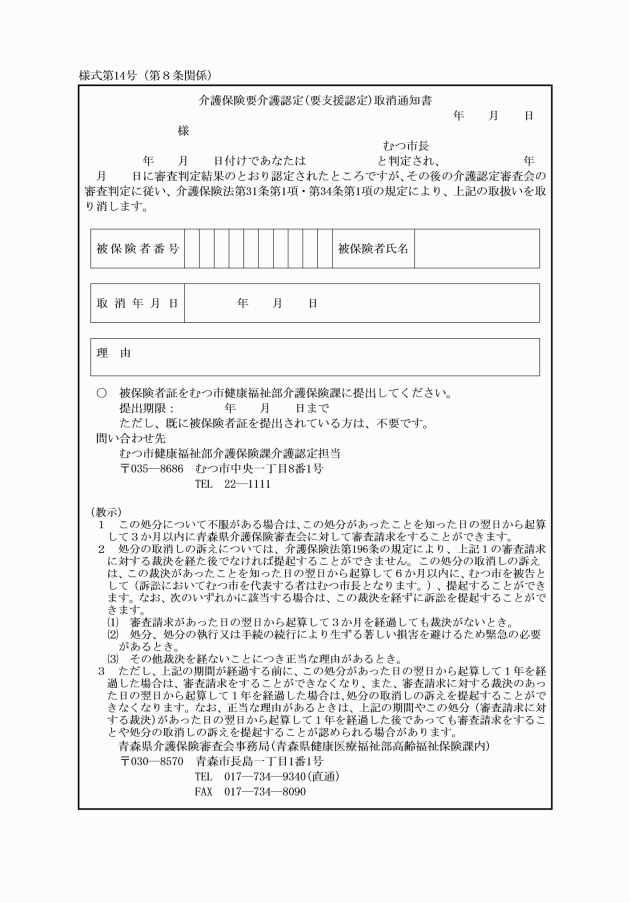

(要介護認定及び要支援認定等の申請の却下及び認定の取消しの通知)

第8条 法第27条第10項(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定による申請の却下に係る通知は、介護保険要介護認定(要支援認定)申請等却下通知書(様式第13号)によるものとする。

2 法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し又は第34条第1項の規定による要支援認定の取消しに係る通知は、介護保険要介護認定(要支援認定)取消通知書(様式第14号)によるものとする。

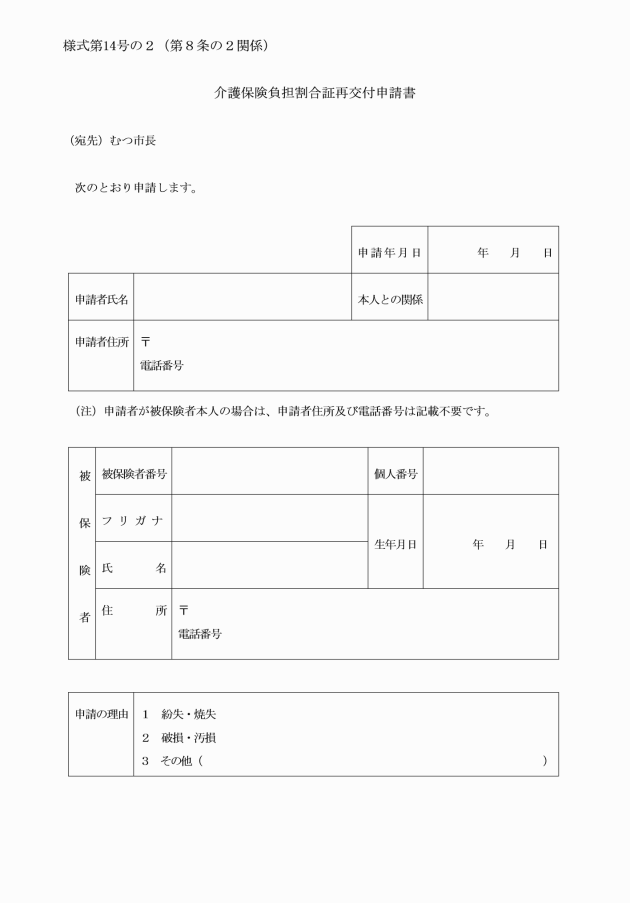

(負担割合証の再交付申請)

第8条の2 省令第28条の2第4項の規定による負担割合証の再交付の申請は、介護保険負担割合証再交付申請書(様式第14号の2)によるものとする。

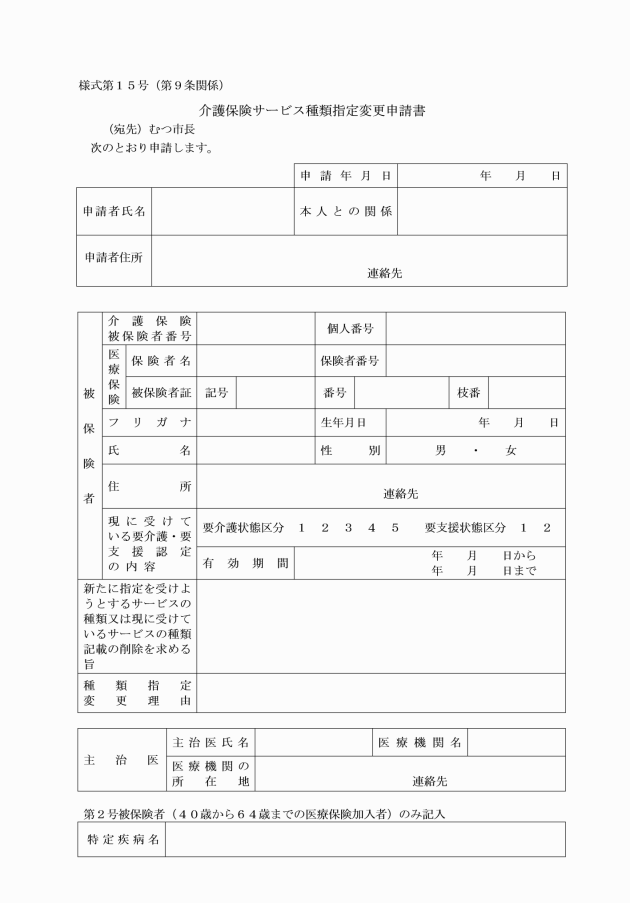

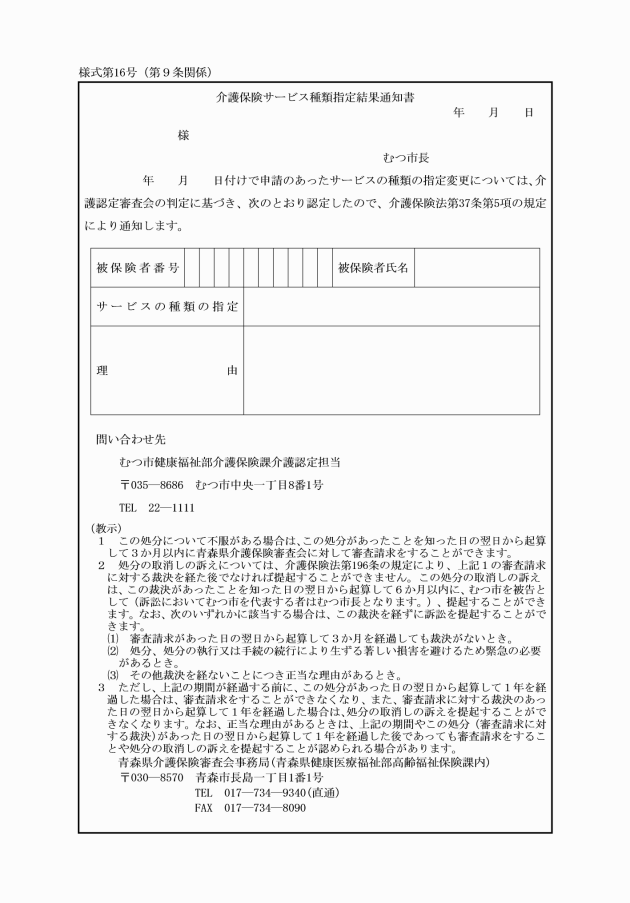

(介護給付等対象サービスの種類の指定等)

第9条 省令第59条第1項の規定による介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請は、介護保険サービス種類指定変更申請書(様式第15号)に、被保険者証を添えて行うものとする。

2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、市長は、当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを確認するものとする。

3 市長は、第1頂の申請があったときは、介護認定審査会の審査及び判定を求め、その結果を介護保険サービス種類指定結果通知書(様式第16号)により申請者に通知しなければならない。

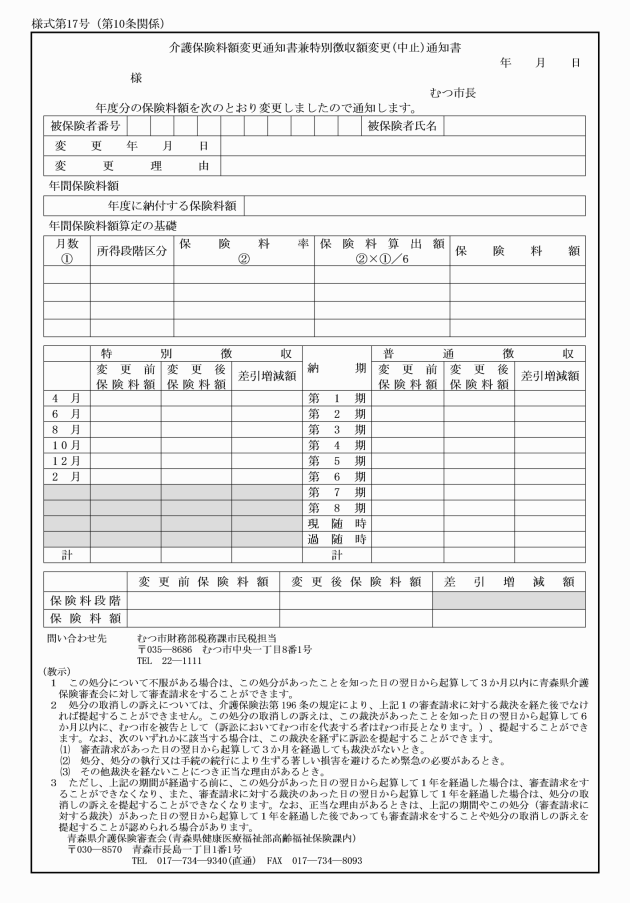

(保険料の額等の通知)

第10条 条例第5条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の額に係る通知は、介護保険料納入通知書(特別徴収決定通知書)又は介護保険料特別徴収額決定通知書により行うものとする。

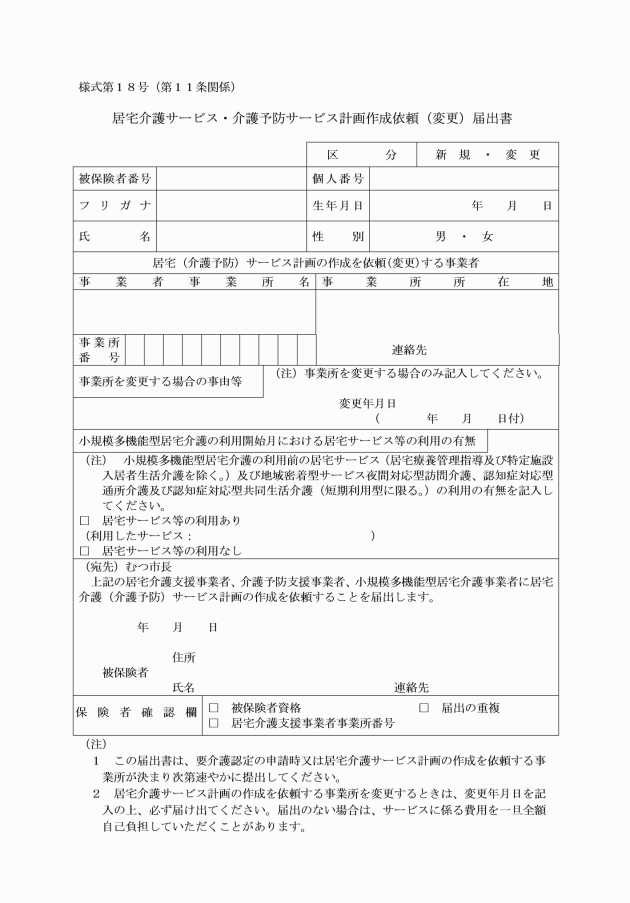

(居宅介護サービス計画作成の届出)

第11条 省令第77条第1項又は第95条の2の規定による届出は、居宅介護サービス・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)によるものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第12条 法第42条第1項第1号又は第4号(政令第15条第1号に該当するときに限る。)に係る特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用(省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第13条 法第47条第1項第3号(政令第20条に該当するときに限る。)に係る特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第14条 法第49条第1項各号(政令第22条に該当するときに限る。)に係る特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービス(法第48条第1項各号に掲げる施設サービスをいい、食事の提供及び居住に要する費用を除く。)について法第48条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

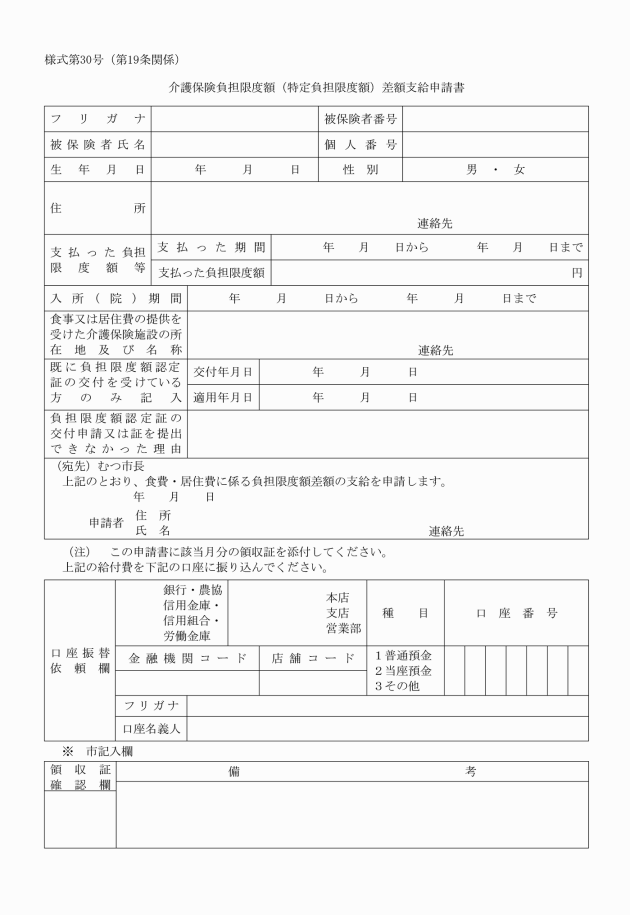

第14条の2 法第51条の4第1項各号(政令第22条の5に該当するときに限る。)に係る特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第2項各号の厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に特定入所者介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に特定入所者介護サービスに要した費用の額とする。)から負担限度額(法第51条の3第2項各号に規定する食費の負担限度額及び居住費の負担限度額をいう。)を控除した額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第15条 法第54条第1項第1号又は第4号(政令第24条第1号に該当するときに限る。)に係る特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用(省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第16条 法第59条第1項第3号(政令第29条に該当するときに限る。)に係る特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第16条の2 法第61条の4第1項各号(政令第29条の5に該当するときに限る。)に係る特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の3第2項各号の厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に特定入所者支援サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に特定入所者支援サービスに要した費用の額とする。)から負担限度額(法第61条の3第2項各号に規定する食事の負担限度額及び滞在費の負担限度額をいう。)を控除した額とする。

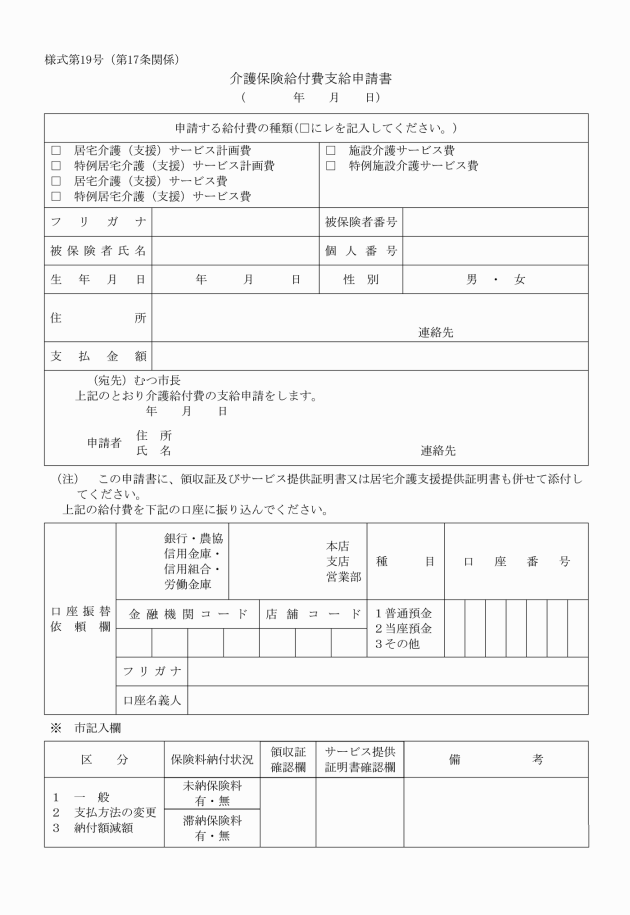

(特例居宅介護サービス費等の支給の申請等)

第17条 特例居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費又は特例特定介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険給付費支給申請書(様式第19号)に、支給の対象となる費用の支払を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(居宅介護サービス費等の支給の申請等)

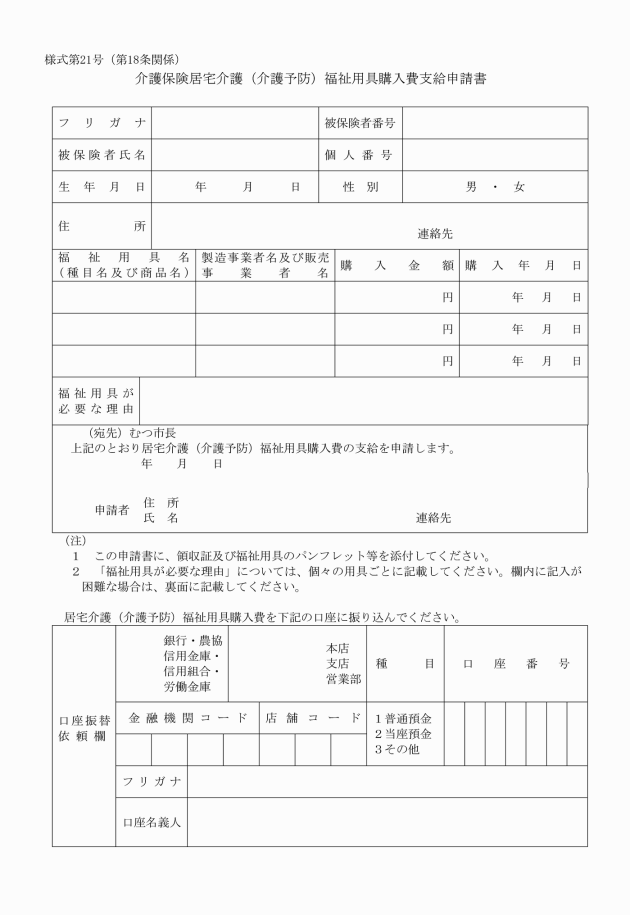

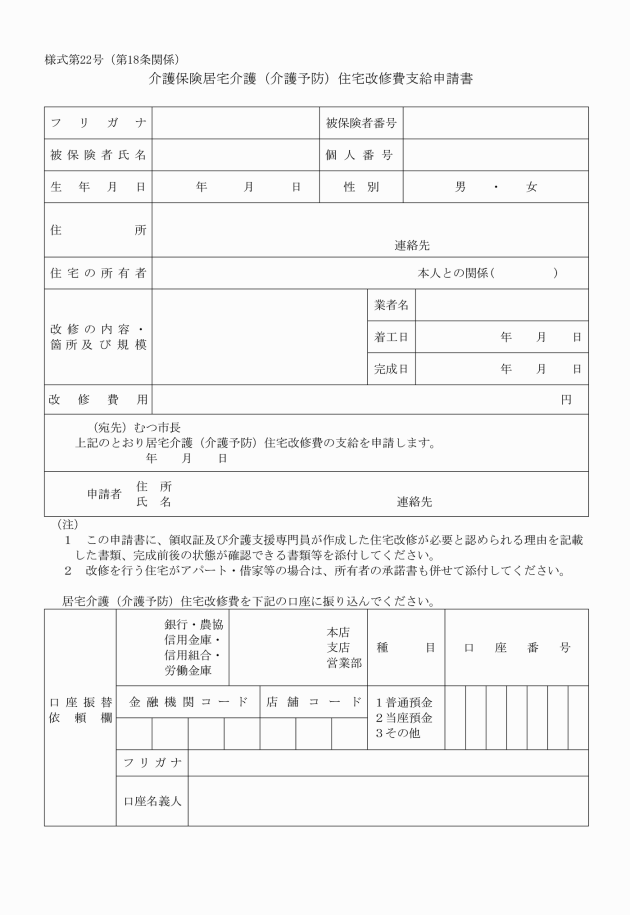

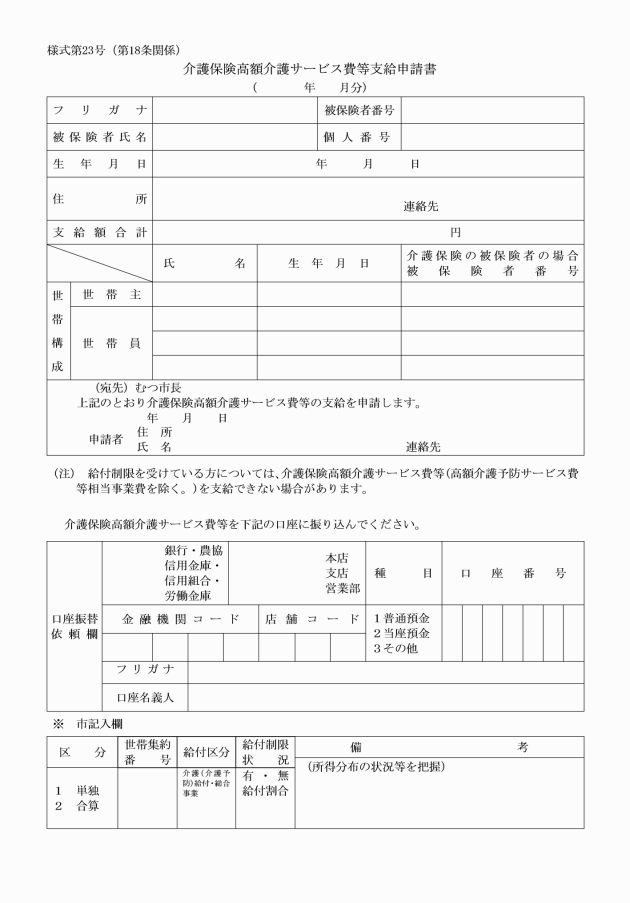

第18条 法第40条に規定する介護給付、法第52条に規定する予防給付又は法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費等相当事業費の支給を受けようとする者は、介護保険給付費支給申請書、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第21号)、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第22号)又は介護保険高額介護サービス費等支給申請書(様式第23号)に、被保険者証、領収証及び関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給に係る申請については、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

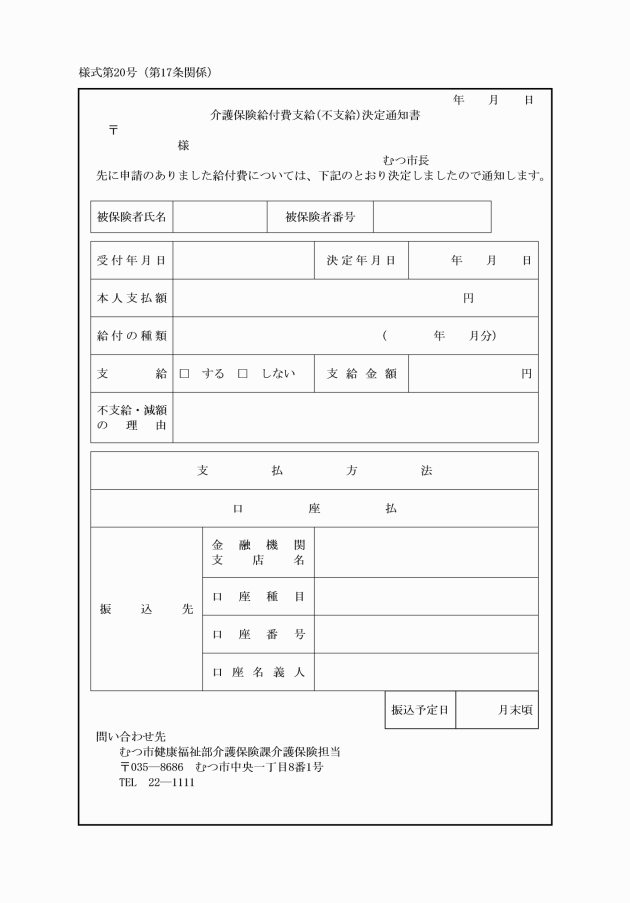

2 市長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査の上、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(介護保険基準収入額の適用の申請)

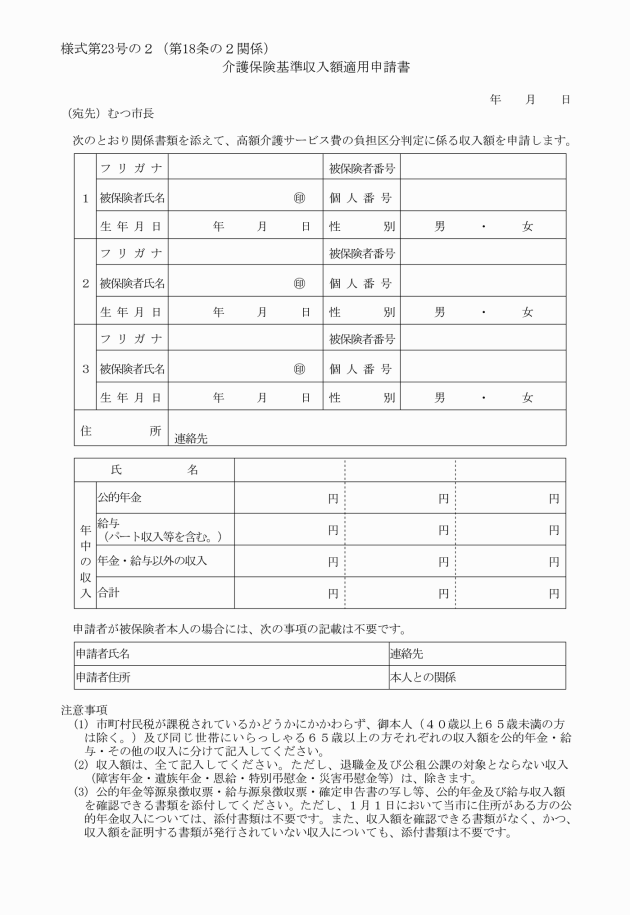

第18条の2 省令第83条の2の3又は第97条の2の2の規定による申請は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第23号の2)によるものとする。

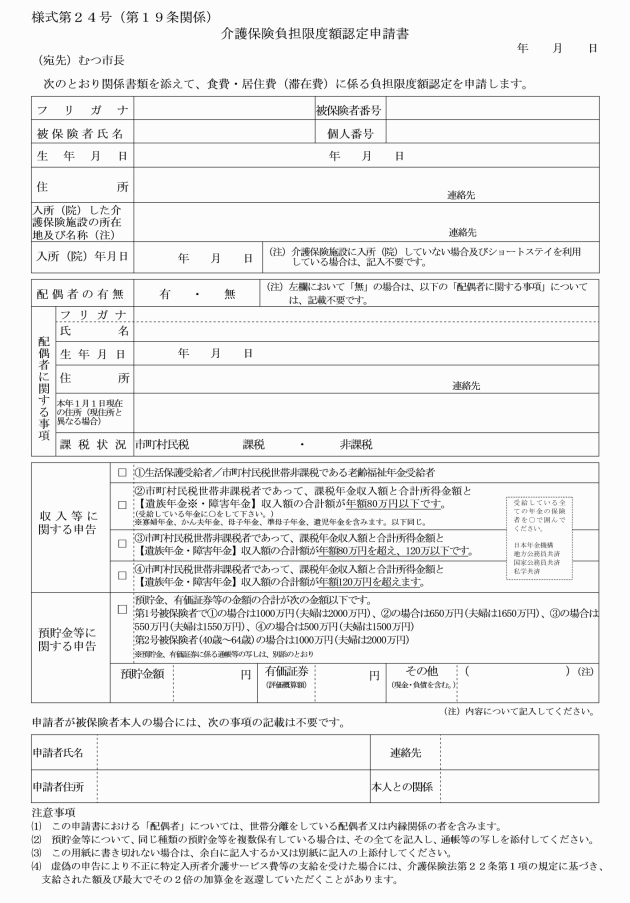

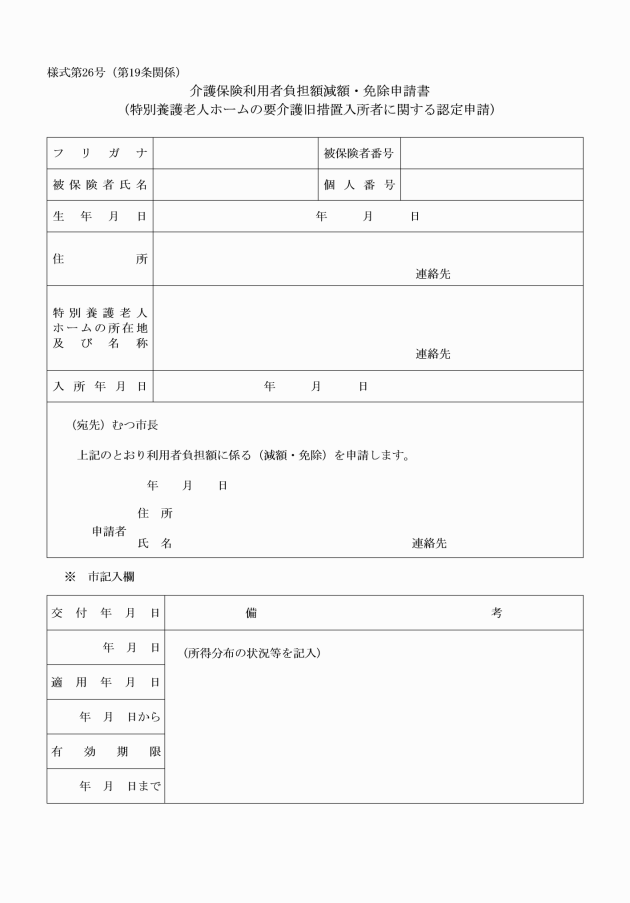

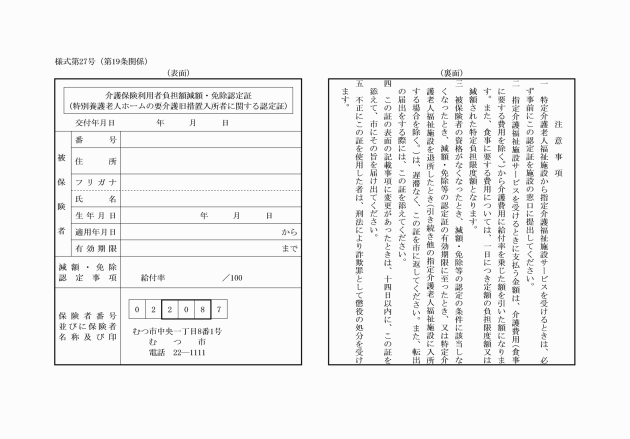

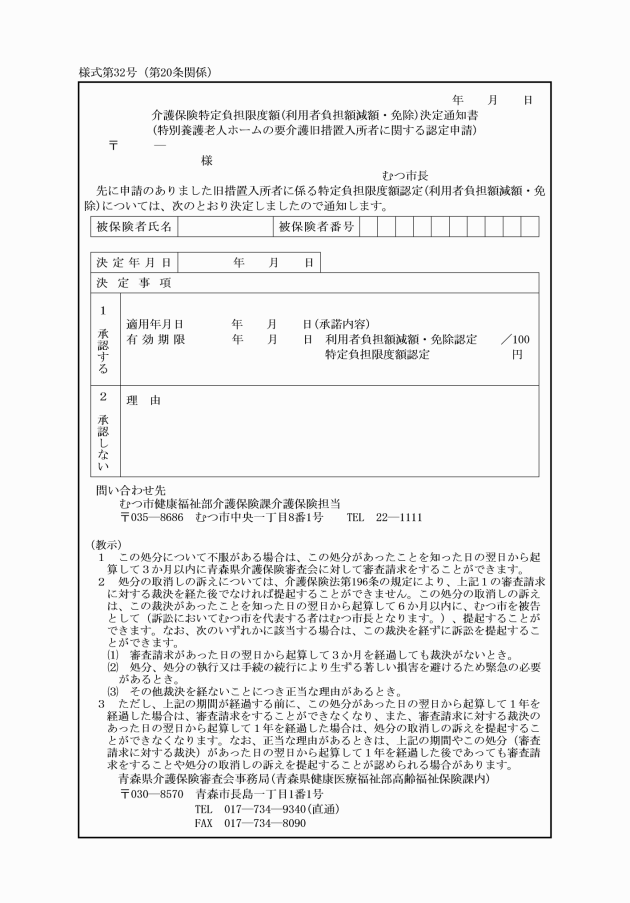

3 施行法第13条第3項に規定する費用の利用者負担の減額又は免除の認定を申請しようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26号)に、被保険者証及び関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

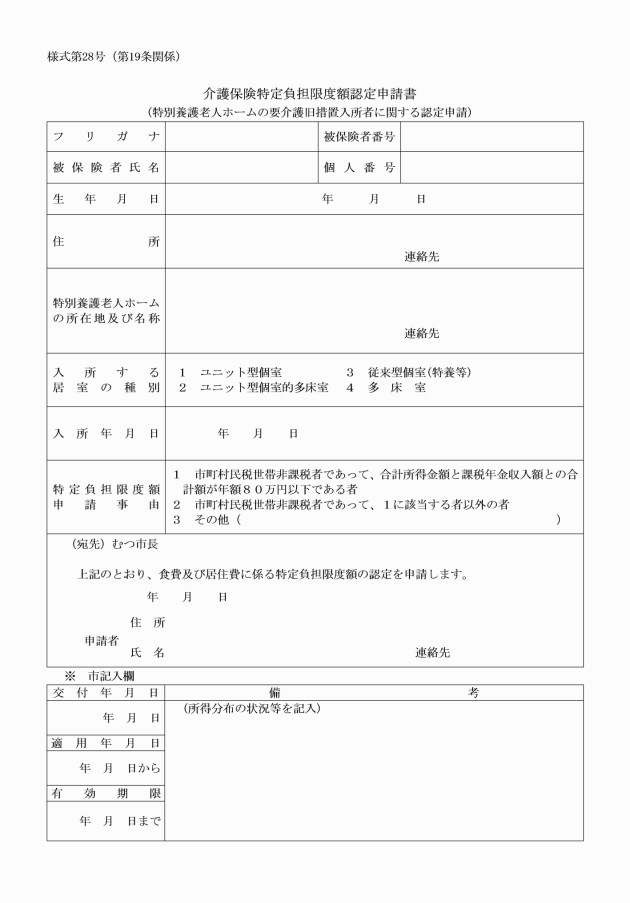

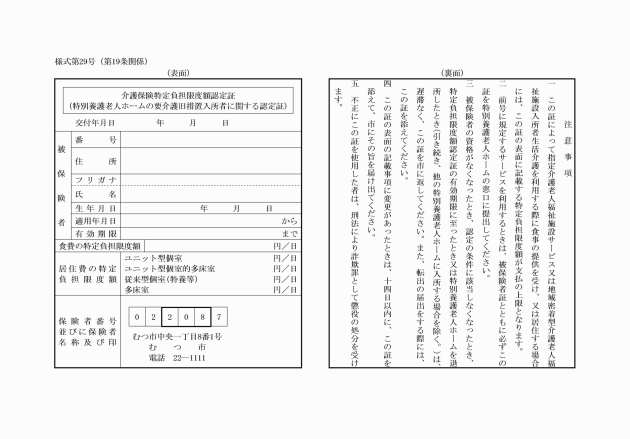

5 施行法第13条第5項第1号及び第2号に規定する食費及び居住費の特定負担限度額の認定を申請しようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第28号)に、被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前条第7項の申請を受けたときは、内容を審査の上、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(1) 省令第83条第1項第1号及び第97条第1項第1号に該当する場合 要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

合計所得金額 | 給付の割合 |

750万円以下であるとき。 | 100分の100 |

750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 100分の95 |

(2) 省令第83条第1項第2号又は第3号及び第97条第1項第2号又は第3号に該当する場合 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと、若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

合計所得金額 | 給付の割合 |

750万円以下であるとき。 | 100分の100 |

750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 100分の95 |

(3) 省令第83条第1項第4号及び第97条第1項第4号に該当する場合 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

合計所得金額 | 給付の割合 |

550万円以下であるとき。 | 100分の100 |

550万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 100分の95 |

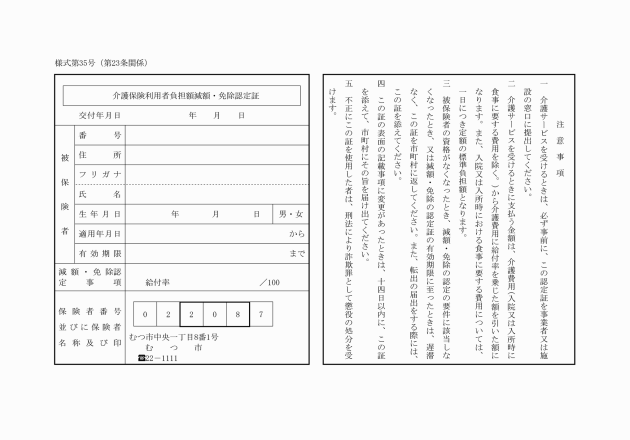

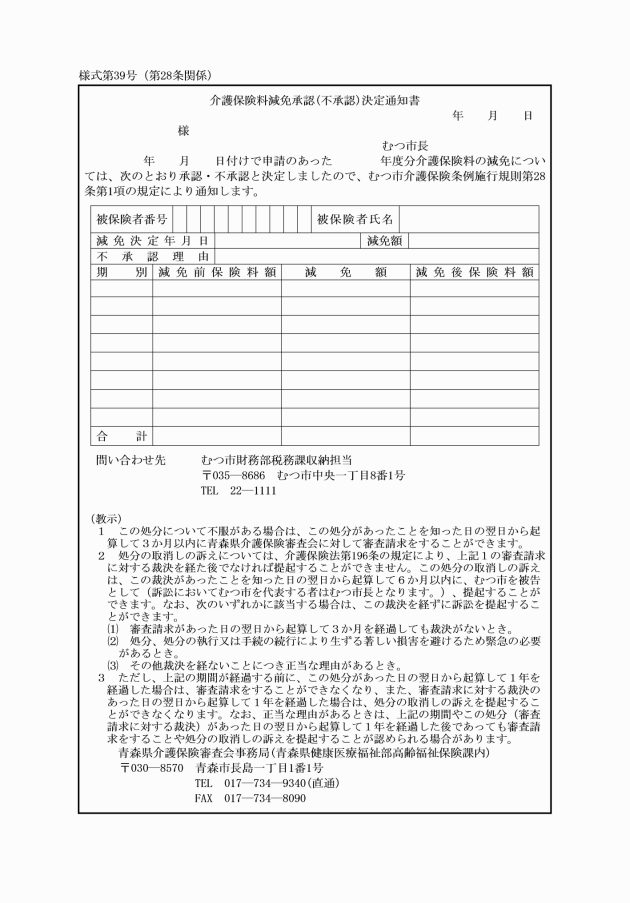

(減額・免除の申請)

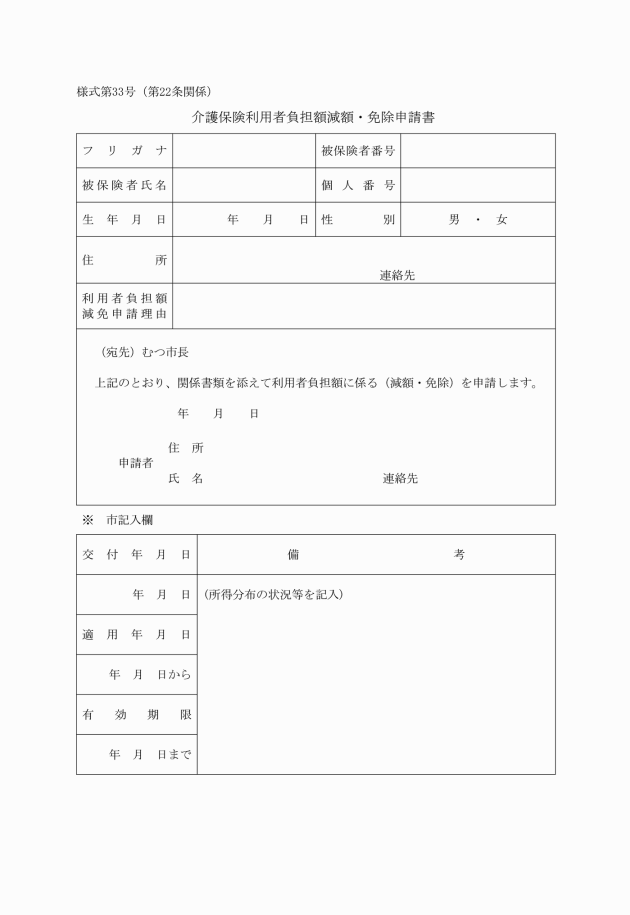

第22条 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第33号)に、被保険者証及び省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、当該書類を添付できない特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 省令第83条第1項第1号若しくは第4号又は第97条第1項第1号若しくは第4号に規定する特別の事情による申請は、当該事情が生じた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に規定する特別の事情による申請は、当該事情が生じた日から30日以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 第21条第1項第1号及び第3号の規定の適用については、当該事情が生じた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用するものとする。

3 第21条第1項第2号の規定の適用については、申請日の属する月から6月の間のうち必要と認める期間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用するものとする。

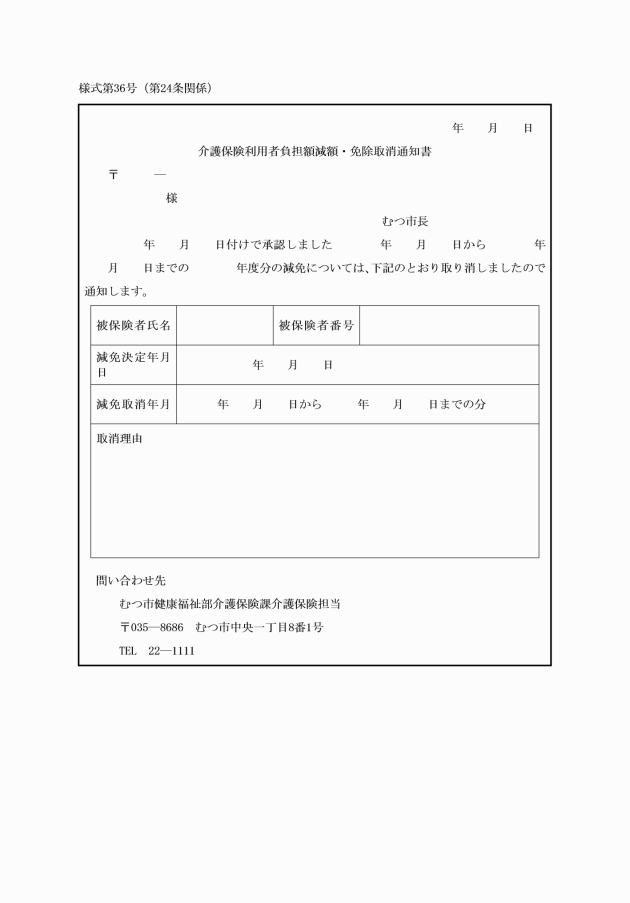

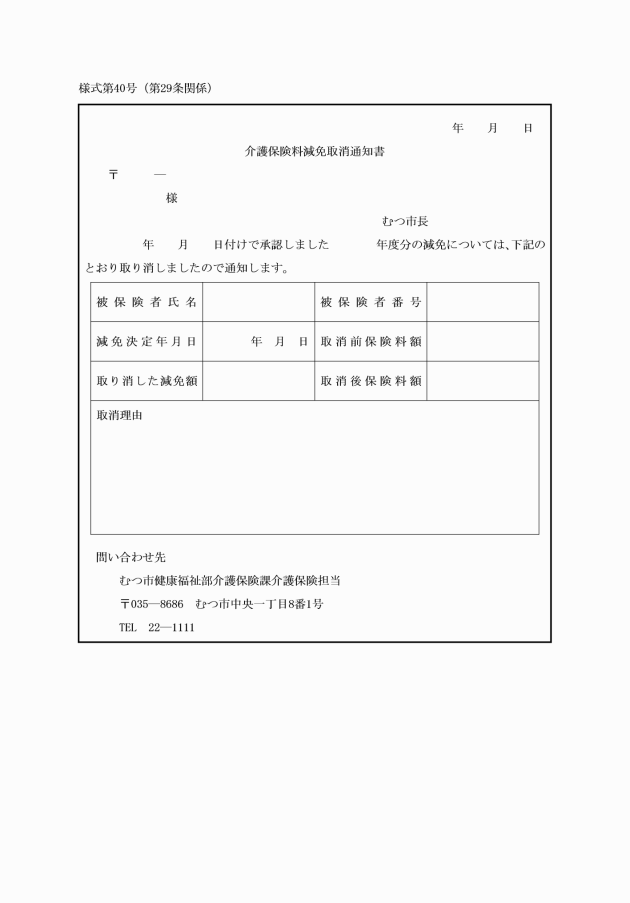

(減額又は免除の取消しの通知)

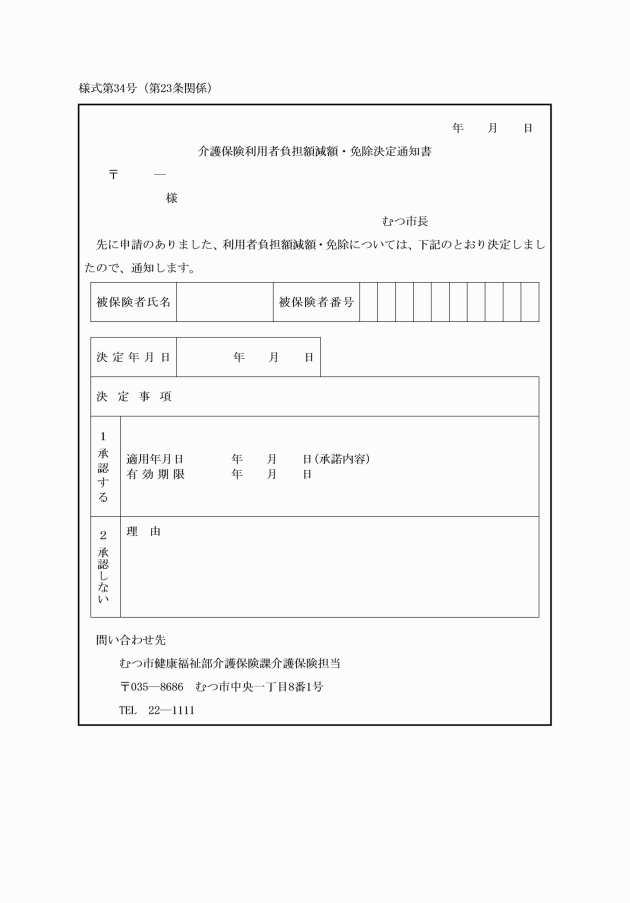

第24条 市長は、利用者負担額の減額又は免除の決定を受けた者が、その理由が消滅した場合においては、介護保険利用者負担額の減額又は免除を取り消し、その旨を介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |

10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |

500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |

500万円を超え750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |

750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |

(2) 条例第9条第1項第2号又は第3号に該当する場合 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

減少の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |

10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |

500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |

500万円を超え750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |

750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |

(3) 条例第9条第1項第4号に該当する場合 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得又は漁業所得の金額とその他の所得の金額であん分して得た割合のうち、農業所得又は漁業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

合計所得金額 | 減免の割合 |

300万円以下であるとき。 | 全部 |

300万円を超え400万円以下であるとき。 | 10分の8 |

400万円を超え550万円以下であるとき。 | 10分の6 |

550万円を超え750万円以下であるとき。 | 10分の4 |

750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |

2 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

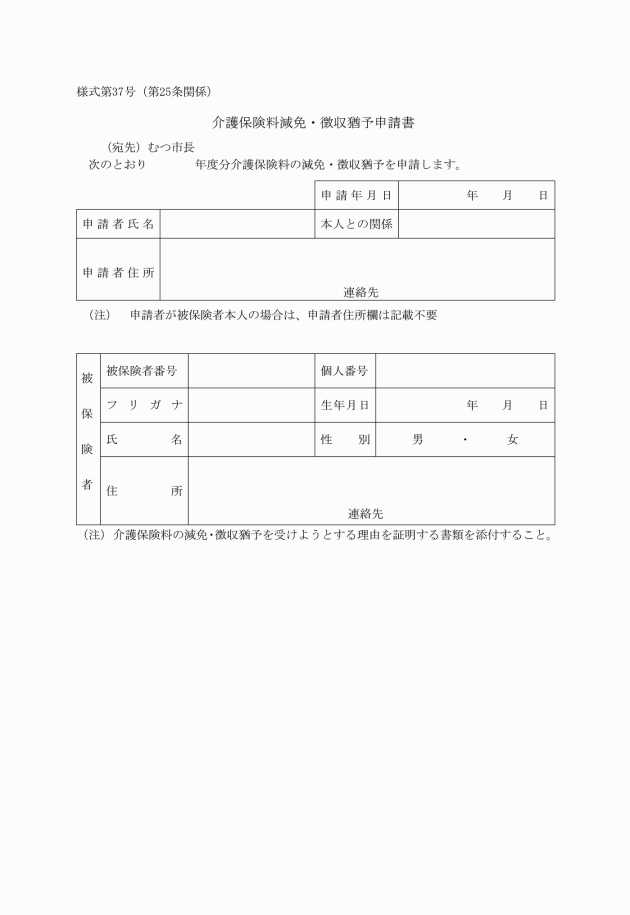

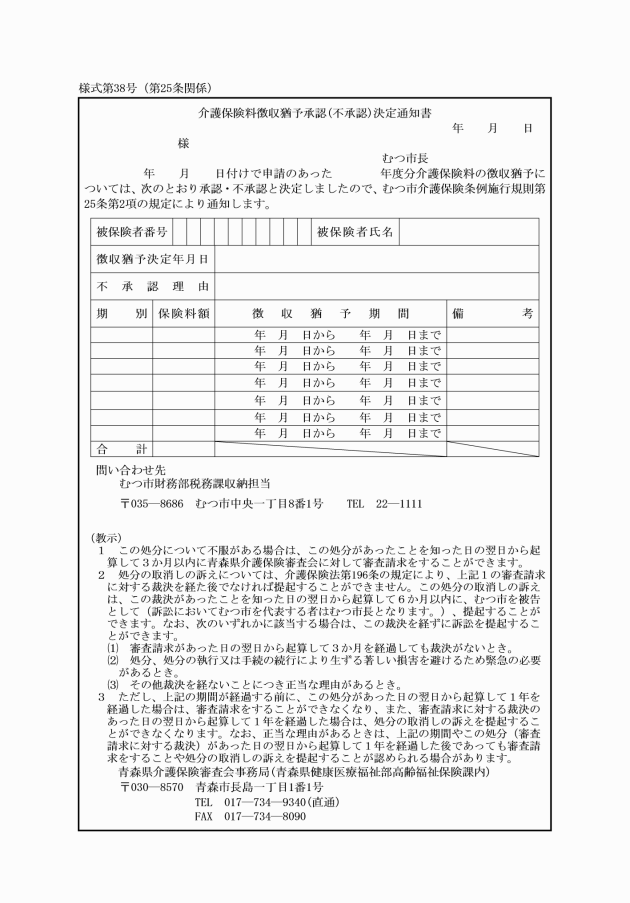

(減免の申請)

第27条 条例第9条第2項に規定する申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によるものとする。

2 条例第9条第1項第1号及び第4号に規定する理由による申請は、当該事情が生じた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 条例第9条第1項第2号及び第3号に規定する理由による申請は、当該事情が生じた日から30日以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 第26条第1項第1号及び第3号の規定の適用については、当該事情が生じた日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第3条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料について適用するものとする。ただし、当該事情が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において、必要があると認めるときは、翌年度の4月から3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額に適用することができるものとする。

3 第26条第1項第2号の規定の適用については、申請日の属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料について適用するものとする。ただし、当該事情が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において、必要があると認めるときは、翌年度の4月から3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額に適用することができるものとする。

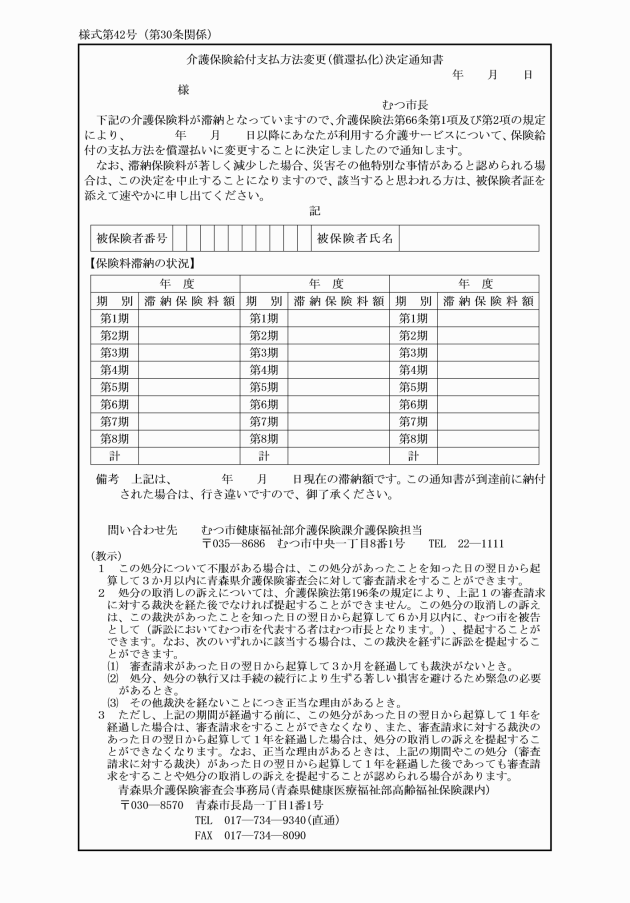

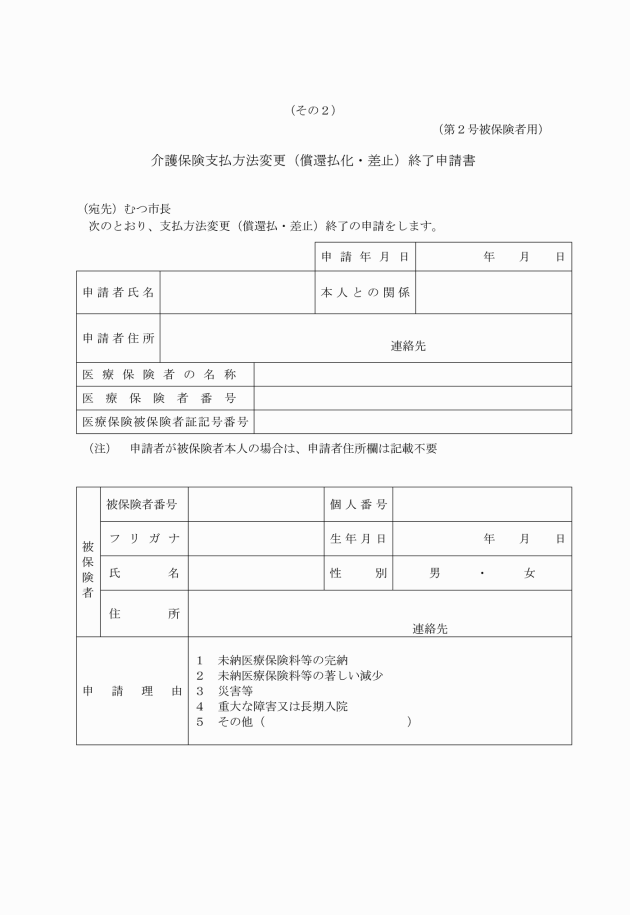

(保険料滞納に伴う措置等)

第30条 法第66条第1項及び第2項の規定による支払方法変更に係る予告の通知は、介護保険給付支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第41号)によるものとする。

3 省令第102条の規定に該当する者は、介護保険支払方法変更(償還払化・差止)終了申請書(様式第43号)を市長に提出しなければならない。

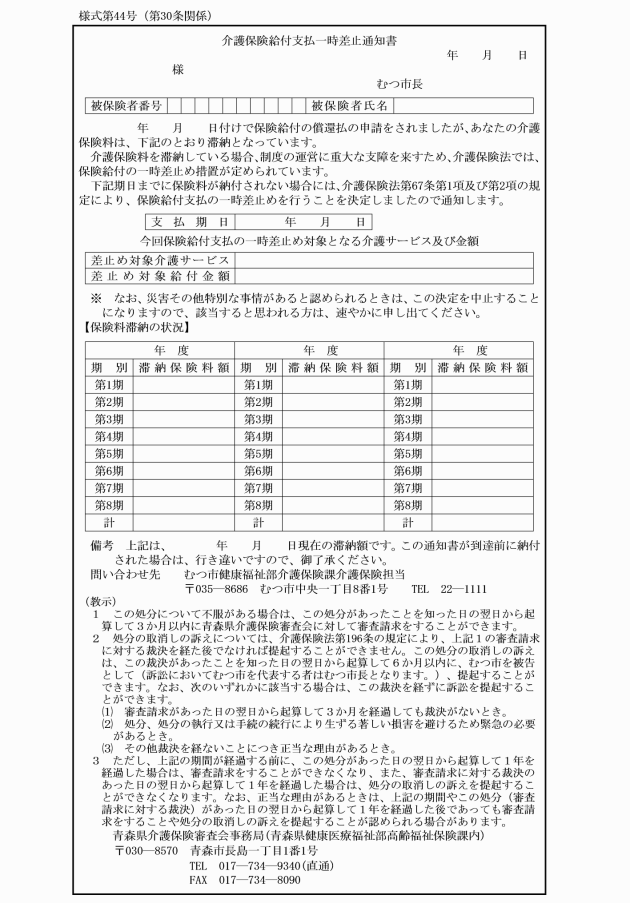

4 法第67条第1項及び第2項の規定による支払一時差止に係る通知は、介護保険給付支払一時差止通知書(様式第44号)によるものとする。

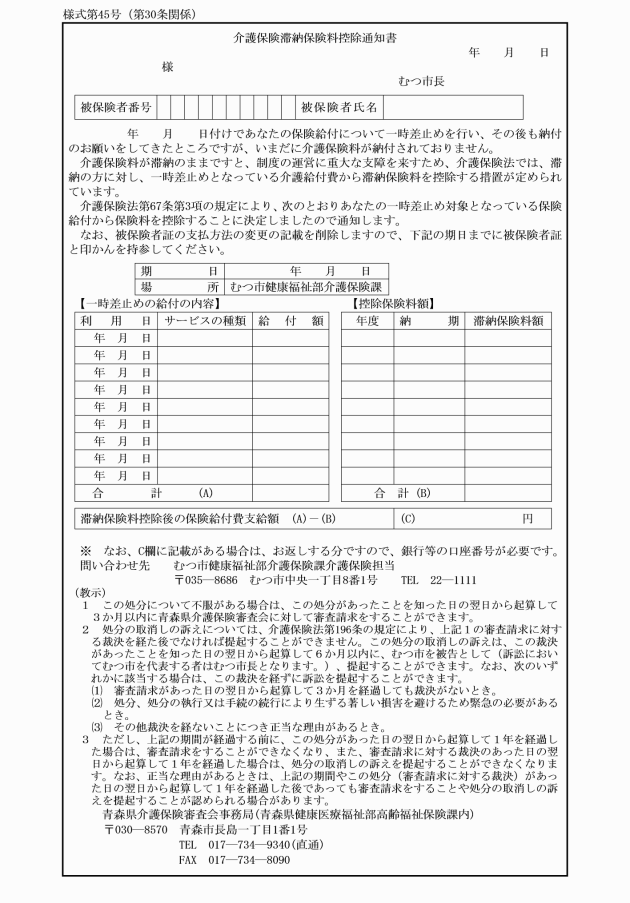

5 法第67条第3項の規定による滞納保険料控除に係る通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第45号)によるものとする。

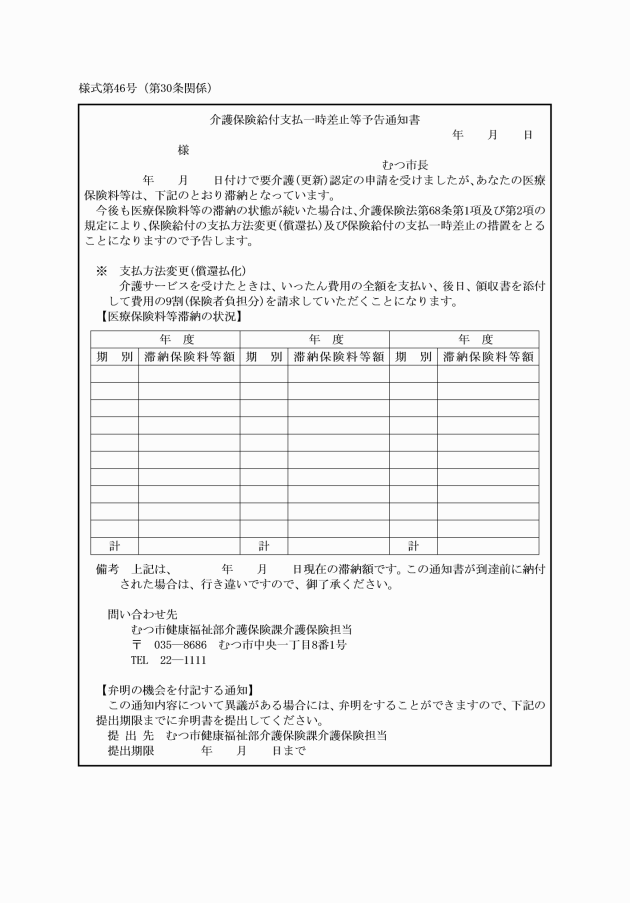

6 法第68条第1項の規定による支払一時差止の予告に係る通知は、介護保険給付支払一時差止等予告通知書(様式第46号)によるものとする。

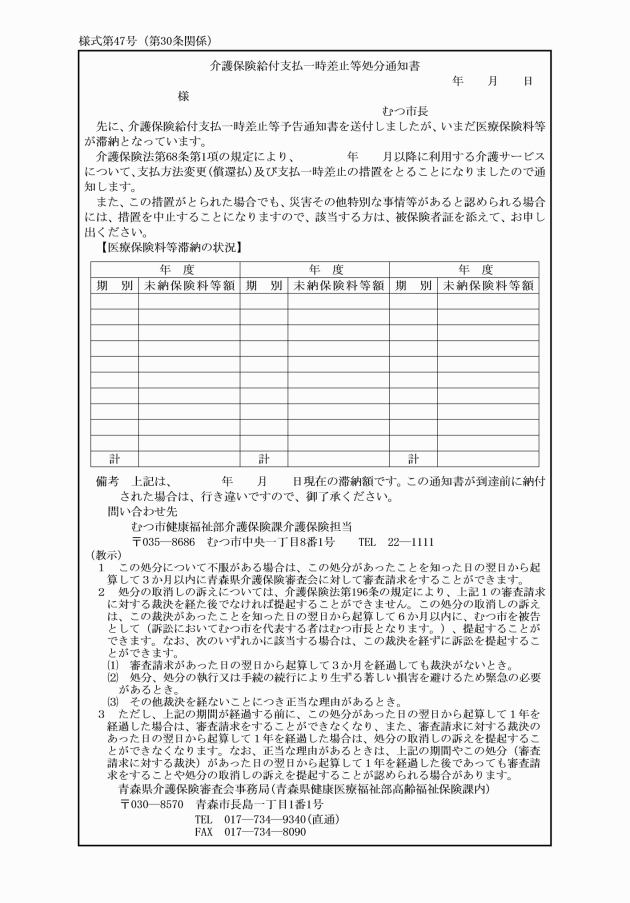

7 法第68条第1項の規定による支払一時差止等の処分に係る通知は、介護保険給付支払一時差止等処分通知書(様式第47号)によるものとする。

8 省令第108条の規定に該当する者は、介護保険支払方法変更(償還払化・差止)終了申請書(様式第43号)を市長に提出しなければならない。

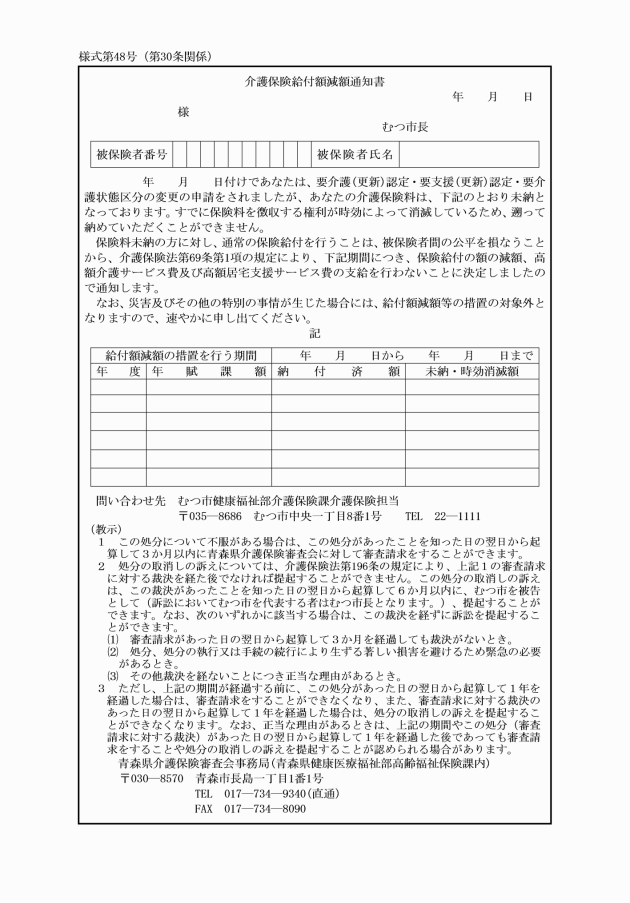

9 法第69条第1項の規定による給付額の減額に係る通知は、介護保険給付額減額通知書(様式第48号)によるものとする。

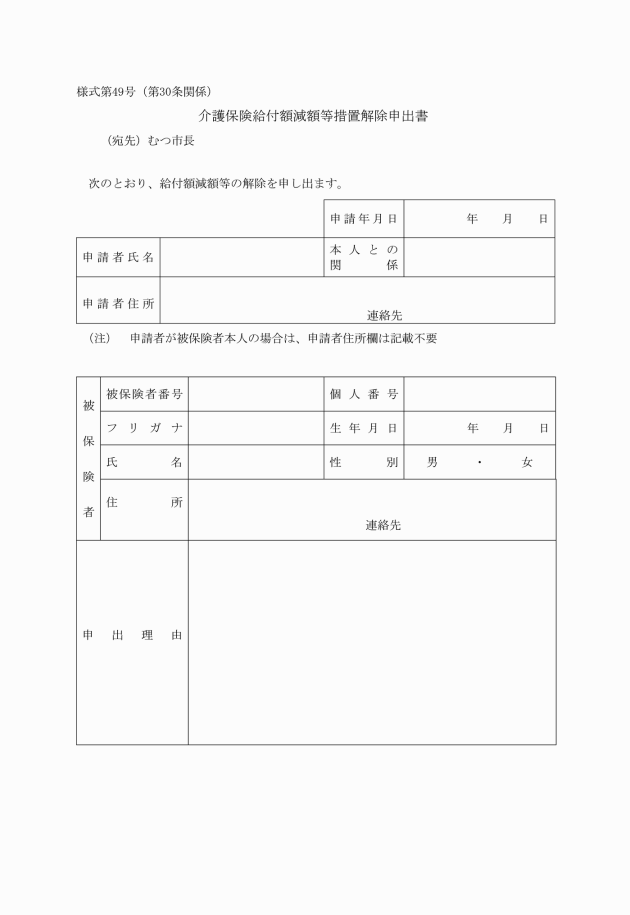

10 法第69条第1項ただし書に規定する災害その他の特別の事情による給付額減額等の措置解除の申出をしようとする者は、介護保険給付額減額等措置解除申出書(様式第49号)を市長に提出しなければならない。

(督促の通知)

第31条 保険料の督促の通知は、督促状によるものとする。

(受給資格の証明)

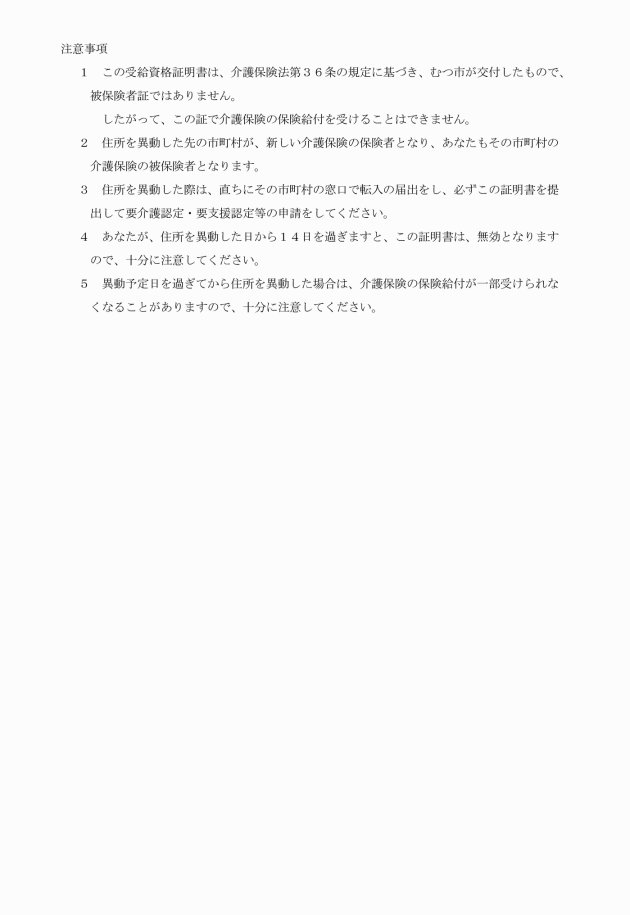

第32条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第50号)によるものとする。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 条例附則第15条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第15条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第15条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第15条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

前年の合計所得金額 | 減免の割合 |

210万円以下であるとき | 10分の10 |

210万円を超えるとき | 10分の8 |

3 令和2年度以前の年度分の保険料の減免については、前項第2号の表中「210万円」とあるのは、「200万円」と読み替えるものとする。

5 条例附則第15条第2項に規定する申請期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている令和元年度分及び令和2年度分の保険料 令和3年3月31日

(2) 令和3年度分の保険料であって令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が定められているもの及び令和2年度分の保険料であって令和2年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより令和3年4月以後に納期限が定められているもの 令和4年3月31日

(3) 令和4年度分の保険料であって令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められているもの及び令和3年度分の保険料であって令和3年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより令和4年4月以後に納期限が定められているもの 令和5年3月31日

(4) 令和4年度分の保険料であって令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより令和5年4月以後に納期限が定められているもの 令和5年9月30日

附則(平成15年12月24日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する

附則(平成18年3月31日規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月5日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年11月22日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月25日規則第14号抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月17日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の介護保険条例施行規則様式第5号、様式第6号、様式第8号及び様式第15号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成21年9月18日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月24日から施行する。

(経過措置)

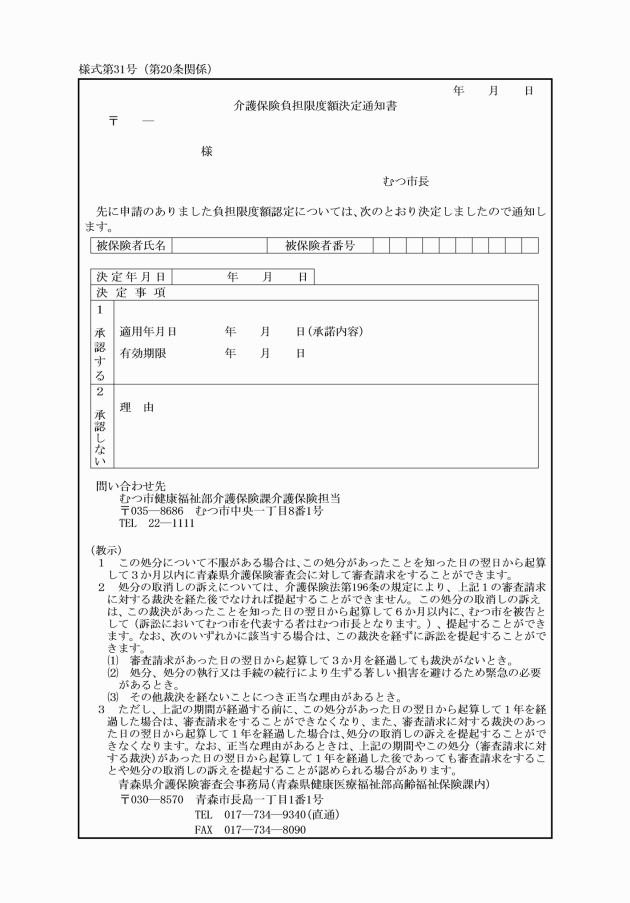

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市介護保険条例施行規則様式第7号、様式第9号から様式第14号まで、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第25号、様式第27号、様式第29号、様式第31号から様式第36号まで、様式第38号から様式第42号まで及び様式第44号から様式第48号まで、むつ市生活保護法施行細則様式第25号、むつ市知的障害者福祉法施行細則様式第9号及び様式第10号、むつ市身体障害者福祉法施行細則様式第14号及び様式第15号、むつ市障害者自立支援法施行細則様式第6号、様式第8号、様式第19号及び様式第29号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年7月17日規則第53号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

附則(平成27年12月22日規則第64号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月24日規則第46号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成29年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成30年9月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和2年6月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第2項から附則第4項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

附則(令和3年6月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第5項までの規定は、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年6月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和4年6月28日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の附則第6項及び附則第7項の規定は、令和4年3月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年3月29日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年11月21日規則第48号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。